Е.Б. Пономаренко: от живописи к письму живого

Владимир Малявин

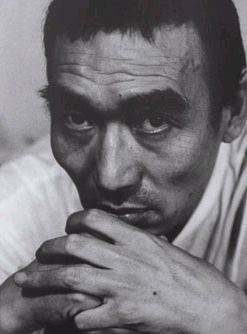

Во время моих наездов в Москву летом этого года самым сильным впечатлением была встреча с Евгением Борисовичем Пономаренко. Человек из числа «избранных»: необычайно цельный внутри и к мирским делам равнодушный, без определенного рода занятий, что в таких случаях является признаком большого и разностороннего таланта: большой знаток тайцзицюань, медитации и чайной культуры, целитель и живописец. Еще шьет замечательную одежду – хоть завтра открывай фирменный бутик. Живет с безразличием к комфорту в обыкновенном панельном доме позднесоветской постройки на окраине Москвы. Москвой тяготится – а как иначе? – и большую часть времени проводит в Индии и Китае, ибо сумел на свой неповторимый лад совместить в своем сердце эти две столь несходные цивилизации.

Невольно вспомнился мне другой московский гений, тоже Евгений: Евгений Львович Шифферс. Такая же квартирка в панельном доме на окраине, жизнь в окружении любимых и высокой пробы артефактов и та же неспособность писать, не сопровождая письмо рисунками и схемами, такая же умная, преданная жена, та же одержимость духовной истиной, такие же мысли евразийского масштаба, только география путешествий была по-советскому узкая: Таруса, Полтава… Устойчивый быт эпохи «метафизической ситуации в Москве» (А. Пятигорский). В угаре постсоветского капитализма давно вытравился ее тонкий аромат. Евгений Борисович, возможно, сам не зная того, – один из последних ее хранителей.

В Евгении Борисовиче уникальным, только в России возможным образом уживаются преданность наследию Шри Ауробиндо и Матери (Шифферс тоже был до самозабвения предан царской семье) и редкое за пределами Китая понимание тайцзицюань. Много лет он занимался у Фэн Чжицяна, главы пекинской ветви тайцзицюань рода Чэнь. Теперь разошлись. Не всякий учитель выдерживает талантливого ученика. Но дело не в именах и школах. За фактами биографии и вроде бы случайной линией судьбы можно почувствовать упругую и неуступчивую, как булатная сталь, верность правде духовного пути. Е.Б. называет эту правду «живым осознанием». Последнее «проглочено драконом», т.е. пребывает в плену материального мира и людского неведения. Томительное и радостное, должно быть, это состояние: знать истину, которую нельзя показать. Но даже если «живое осознание» не поддается объяснению, было бы полезно обозначить его место в ряду сходных понятий. А.А.Шевцов настаивает на разграничении сознания и сознавания, коим только и занимается западная философия. Но, вероятно, от сознания нужно отличать осознание, которое вносит в сознание особый элемент бдения, недоступный умозрительной аналитике. Наконец, есть еще сознательность, странным образом растянутая между идеологическим формализмом и тем же глубинным осознанием. Ей еще нужно подыскать место в понятийном комплексе, относящемся к феномену сознания.

Все же самым большим открытием стали для меня картины Е.Б. Я видел только несколько работ и ничего не знаю об их хронологии, стилистической эволюции и авторской интерпретации, не знаю их названий и даже, есть ли эти названия вообще. Поэтому могу высказать лишь несколько общих соображений. Эти картины писаны пальцем – надо думать, из необоримого желания быть до конца верным правде «живого осознания», держать жизнь «на кончиках пальцев». Они и не живописны в строгом смысле слова. Меня поразило в них безупречно точное выражение духовного опыта, чему ни в какой школе живописи не научат. Вот некоторые надежные приметы духовного прозрения: в этих работах отсутствие силы тяжести и дистанции между близким и далеким, как в сновидении; предметы свободно парят и как бы рассеиваются в пространстве картины; ощущение безмерной мощи, которая наполняет вещи изнутри и растекается по полю картины, принимая вид модуляций вездесущего света; этот свет в отличие от внешнего освещения врожден вещам; и имеет внутренний фокус, он – нетварный светоч, дно души как ее звездное небо, прозреваемое только зрелым, искушенным в медитации духовным взором. Это сокровенное солнце вселенной порой созерцает одинокий странник или два друга, в чем я вижу указание на обратимость внутреннего и внешнего пространств. Такой созерцатель солнца духа – внешняя проекция внутреннего самообраза художника, некий постгуманитарный человек, уже не видящий себя. Этот образ по необходимости исполнен иронии. Так я воспринимаю изображение со спины прохожего, скрытого зонтиком. Сюжет известный в Японии и даже в России («Осень. Сокольники» Левитана.) Но здесь анекдотичность японского бытописательства и сентиментальность русского реализма уступают место духовной глубине опыта и его покою.

Трудно, конечно, указать точные свидетельства подлинности духовного видения, пережитого или, точнее сказать, накопленного, нажитого долгим внутренним усилием художника. Мне оно видится в пронизывающем картины Е.Б. совершенно непроизвольном, но дисциплинирующем изумлении. Созерцать их – все равно, что стоять перед учителем: нельзя позволить себе ни малейшей развязности. Но в них нет ни тени уныния и меланхолии постисторического человека. Напротив, мы возвращаемся в момент радостного предвосхищения мира в его великом разнообразии, в изначальную ясность по-детски целомудренного само-осознания. Такие картины по справедливости следовало бы отнести к распространенной в современном искусстве категории «пока без названия», ведь в них нет ничего внешнего, отвлеченного. Есть истины, которые нужно ограждать от пошлости знания. Я буду только рад, если живописные опыты Е.Б. останутся для меня приглашением к вольному странствию среди чудес и таинств своего бытия. Кажется, что и для него самого его работы значат нечто подобное. Стало быть, есть надежда на подлинное счастье: осознание своей части вечности через встречу друзей, восхищенных солнцем правды.

Искренне)

Прекрасное эссе. Особенный интерес от прочтения, когда имеешь роскошь (и это не лукавство) знакомства и общения с таким человеком, как Евгений Борисович… И картины… всё так, лучше не скажешь… остальные слова слепо-глупы.

Спасибо, Владимир, за проникновенность вдохновенного текста.