Для чего Евразия? Евразийский разворот России

Статья Владимира Малявина в альманахе «Развитие и экономика», №6, июнь 2013, стр. 46-

Для чего Евразия?

О евразийстве, пустынничестве и макиавеллизме в политике

Евразийцы первого поколения называли свою программу «предчувствиями и свершениями». Корабль русской истории плывет медленно (отчего русские интеллигенты, как известно, страдают «нетерпением мысли»). Понадобилось почти сто лет, чтобы свершились, по крайней мере, предчувствия евразийцев. Сегодня Россия медленно, но неотвратимо разворачивается в сторону Азии. Это происходит не по чьей-то воле, а просто в силу объективного хода вещей. Интерес русской публики к Европе угасает на глазах. Обнаружилось, что за пределами дипломатического пустословия и кухонной перебранки русским просто не о чем разговаривать с европейцами. Не видно прежнего блеска в глазах русских туристов, все еще по привычке наезжающих в европейские города. К поездкам они теперь относятся по-деловому: приехали, отметились, купили – и домой. Их знакомство с европейской жизнью никак не отразилось на общественном сознании в России.

Но примечательно и то, что нынешняя перемена в международном положении России не вызвала сколько-нибудь заметного интереса также в российском обществе, если не считать нападок на нее – естественных и ожидаемых – либералов-западников. Удивляться тут нечему: все действительно объективное непостижимо для субъективного ума, и служит для него источником смутной тревоги и всевозможных страхов. Человеку вообще свойственно меньше всего замечать как раз то, что составляет его самое глубинное естество, и это, наверное, относится также к целым народам. Европа потому и претендует на роль всемирного образца, что смогла выработать – единственная из всех мировых цивилизаций – последовательно критическое, в сущности, надкультурное самосознание. Насколько эта любовь к критике оберегает от лицемерия – другой вопрос. И еще более важный, тревожный вопрос: не означает ли ясность и натренированность критического взгляда на самом деле утраты «чувства реального», слепоты как раз к тому, что составляет самое важное и существенное измерение человеческой жизни ?

Россия, то ли зависшая между Западом и Востоком, то ли обнимающая, вмещающая в себя весь мир, критического самосознания не выработала. У нас вместо критики печалование, насмешка, гласность, брань, бунт и гражданская война. А интеллигенция, к такому самосознанию стремящаяся, почему-то никак не может срастись с собственным народом, остается инородным телом в обственной стране. Впрочем, и сама власть, которой по определению предписано как-то отмобилизоваться и определить себя, установить некий единый правопорядок, тоже живет больше своими корпоративными интересами, упорно отделяет себя от того целого, что мы называем Россией, и… проваливается в пустоту безбрежно-аморфной страны.

Повторю уже не раз сказанное: «русская история есть результат систематического непонимания образованной элитой общества основ русского уклада». Говорю об этом без иронии. Непонимание, наивность – великая и даже спасительная сила и в жизни, и в истории. Очень поучителен пример Америки – страны, по сути, постисторической, которая, не умея и не желая договариваться с миром, пребывая, так сказать, в неведении о мире, тем не менее, а может, как раз благодаря этому, стала мировым гегемоном. Не менее показателен и пример русской революции. В.Муравьев чувствовал себя «оскорбленным антиисторичностью» революционеров, а вот Ф.Степун уже в первый революционный год справедливо подметил, что сила большевиков заключалась как раз в том, что они ничего не желали знать о действительной жизни. Теперь можно добавить, что КПСС подписала себе смертный приговор, когда по недоумию ее вождей взялась пропагандировать успехи «реального социализма».

Перед лицом и Запада, и Востока Россия бессознательно утверждает третий, асистемный путь миропознания. Она ищет свою правду по ту сторону всех ценностей культуры и постулатов разума, всех диалектических приемов и критических методов. Ее идейное оружие – искренность сердца, ее действительность – вечная утопия.

Проблема евразийского взгляда на современную Россию состоит именно в неспособности его сторонников подняться над злобой дня и сиюминутными интересами. Нынешние официальные доклады и дискуссии о перспективах Евразийского Союза, убеждают в том, что наши властные и околовластные мужи попросту не представляют себе, о чем идет речь, и по разным, но всегда частным и случайным причинам ничего не хотят делать для сближения России с ее азиатскими соседями. Разговоры вертятся вокруг трюизмов географии, таможенных пошлин, валютных расчетов, в лучшем случае культурных стереотипов и надуманного, мертворожденного «диалога религий». Интеллектуалы и общественные деятели, называющие себя евразийцами, Азию знают плохо и, в сущности, остаются интеллигентами европейской формации.

Не лучше положение и на Западе. Даже серьезные и симпатизирующие евразийству исследователи, вроде американского профессора К.Бекуита, который в своем последнем труде, посвященном «империям Шелкового пути», расточает филиппики против западного Модерна и мечтает о возрождении того, что он называет «Центральноазиатским культурным комплексом», не находят ничего лучше, чем посоветовать государствам Центральной Азии объединиться в конфедерацию по образцу Европейского Союза. Но объединенная Европа – наследница многовековой традиции гражданского права, критической мысли и гуманитарного знания, у нее есть свои четкие мировоззренческие установки. А на чем может стоять объединенная Евразия? Не дав ответа на этот вопрос, нельзя надеяться и на политическую консолидацию евразийского пространства. И европейский опыт здесь вряд ли пригодится.

Но если евразийская идея совершенно естественна для России, не означает ли это, что осмысление ее требует не выработанных в Европе методов предметного и рационального познания, а какого-то иного и даже противоположного по форме и целям познавательного метода – быть может, некоего «просветленного незнания»? Гуманитарная истина всегда относится к чему-то очевидному и возможному. Правда жизни есть нечто сокровенное и невозможное, ибо она свидетельствует о реальности, которая не может не быть именно потому, что она по всем правилам логики не может быть. Такова правда России.

“Нам необходимо глубже и сокровеннее осознать двойной принцип нашего национального существования…

До сих пор… мы чересчур походили на учеников, стремящихся несуразными оправданиями смягчить гнев своего учителя».

Писано о России Федором Тютчевым еще в 1843 году. Под учителями русских великий поэт подразумевал, конечно, европейских авторитетов. Примечательно, что приведенные слова Тютчева были написаны за границей. Там же позднее возникло и евразийское движение. В самой России евразийство или не привлекало к себе внимания, или находилось под строгим запретом. Многим оно казалось чем-то экзотическим и чуждым, очередной интеллектуальной модой. Лет двадцать назад журналисты даже щеголяли выражением «евразийство парижского разлива»… Может быть, оттого многие и сторонятся евразийской идеи, что видят в ней еще одно поверхностное интеллигентское увлечение и тайное желание еще раз поклониться иностранным учителям – на сей раз, может быть, одновременно западным и восточным.

Грустно, но факт: со времен Тютчева положение не изменилось. Представители Европы и сегодня разговаривают с Россией как с «нерадивым учеником». Как всегда, они упрекают Россию в авторитарной природе русского политического режима и сопутствующих авторитаризму ущемлениях прав и свобод личности. А в ответ слышатся, как всегда, несуразные оправдания: с одной стороны, демократические институты мы вроде бы завели по всей форме, а, с другой стороны, реальной демократии вроде бы нигде нет и быть не может. Вот и пойми этих русских…

Что же касается евразийских мотивов в русской мысли, то они, в сущности, так и не вышли из области смутных «предчувствий». Евразийская тема рождена русской революцией, катастрофическим разломом в русских умах, в русском обществе и в русской истории. Такова романтическая утопия скифства, но таково же было и претендующее на научность заграничное евразийство. Как детище революционной эпохи, евразийство не могло не быть захваченным мутным потоком, несшим Европу к тоталитарщине и всеобщей войне. Упование – за неимением других идеалов – на «идеократию» привело евразийское движение к быстрому и бесславному концу. Тоталитаризм проглотил евразийство не разжевывая, ведь оно было для него, в сущности, или, точнее, в исторической потенции инородным телом.

В этом пункте следовало бы задержаться и высказаться подробнее. Критики основоположников евразийства обвиняли их прежде всего в непонимании свободы личности, масштабов и трагизма этой свободы, ее значения для культурного творчества. Они упрекали евразийцев в желании «свести тяжелые задачи действительной жизни к внешнему общественному строительству и даже простой организации» (Г.Флоровский). Надо признать, что евразийство первой волны, пытаясь найти определения «органической цельности» народной жизни, сформулировать «народный дух» на языке партийной программы, попало в общий для всех модернистских идеологий капкан избыточного, догматического, духовно разрушительного рационализма, который устанавливает жесткие, «единственно правильные» связи между понятиями и вещами. В этом отношении евразийство было не лучше и не хуже интернационализма ВКП или реакционного национализма Белого движения. Но упрек Флоровского имеет и более глубокий смысл. Он лежит в рамках традиционной для западной литературы антитезы европейского Просвещения и азиатского, характерного также для русского православия культа духовной «просветленности». Первое, как подчеркивал еще Кант, воспитывает морально зрелого и ответственного гражданина, второе оставляет личность в состоянии инфантильной и, по сути, асоциальной и даже антисоциальной слитности с миром, обрекая ее на подавленность, агрессию и вездесущее, какое-то онтологическое лукавство, когда «люди врут без пользы, цели и смысла» (отзыв В.В.Бибихина о русских нравах, прямо отсылающий к их гипотетическим азиатским корням). С этой точки зрения азиаты могут иметь только безнадежно коррумпированное государство.

Историческому евразийству, как и предшествовавшим ему попыткам создать собственно русское мировоззрение, действительно свойственно эклектическое смешение азиатского «всеединства» и европейской аналитической рациональности. Не удивительно, что его программа, подобно наследию тех же славянофилов, осталась собранием разрозненных наблюдений и интуиций, часто интересных и глубоких, но по-настоящему неоцененных и даже едва ли понятых. Фундаментальные исследования евразийского движения скудны и выходят за рубежом. А в России? Вошло ли в обиход отечественной науки оригинальное понятие «месторазвития» у евразийцев? Кого-нибудь интересует предложенное евразийцами различие между демократией и демотией? Кто-нибудь попытался определить значение для истории и теории культуры тезиса Николая Трубецкого о неразрывном единстве власти, религии и быта у кочевых народов Евразии и в Московской Руси? По-прежнему евразийство остается только заявкой на будущие открытия или, как выразился один его ранний критик, «настроением, желающим быть философией». По-прежнему сильно желание «оправдаться перед европейскими учителями», даже отвергая универсалистские претензии Европы. Тот же Л.Н.Гумилев потратил немало времени и сил, чтобы доказать, что у Евразии была не менее богатая история, чем у Европы, и были там почти такие же, как в Европе, философы. Но надо бы внимательнее посмотреть, какая история могла быть в Евразии, и каких философов она могла вырастить.

Достаточно самого беглого знакомства с евразийским миром чтобы понять: законы его организации и развития кардинально отличаются от принципов, обуславливающих единство европейской ойкумены. Географически Евразия есть прежде всего большое пространство, великий простор, во всех отношениях представляющий прямую противоположность Европе – этому своеобразному мысу или «носу» Евразии, сующемуся в дела всего мира, подставляющему себя всем его ветрам – и отстраняющемуся от них. Европейское пространство – относительно замкнутое, воспитывающее чувство четкой, пластически законченной формы. Такие корифеи постмодернистской мысли, как Ж.Деррида или Ж.-Л.Нанси, настаивают на том, что Европа обладает всемирными притязаниями именно в силу своей принципиальной исключительности, постоянному поиску в себе «иного начала». Остается только догадываться, каким образом этот поиск своей инаковости согласуется с требованием самотождественности познающего, изначально заложенным в европейском ratio. И насколько в таком случае этот поиск свободен от интеллектуального лицемерия, который, возможно, и есть подлинная причина западного нигилизма. Ясно, по крайней мере, что исторически указанный поиск – искренний или игровой – есть единственный способ избежать срыва в тоталитаризм – антимир всеобщей самотождественности.

Если Европа – это мир вне мира, то Евразия есть, скорее, мир в мире: все в себя вмещающий и в себе скрытый: актуальность отсутствующего, не-сущее, все в себе несущее. Соответственно, о Евразии нельзя говорить в выработанных Европой понятиях национальной идентичности, исторических формаций, общественности и ее институтов, гражданского сознания и т.п. Скажем больше: таинственные «ритмы Евразии» невозможно выявить инструментарием европейских общественных наук – этнографии, археологии, даже истории и социологии. В этих ритмах проявляются какие-то неизвестные европейской мысли глубины человеческой природы, здесь представлена какая-то иная «антропологическая матрица». Недаром Л.Гумилев в поисках объяснения этих ритмов в конце концов обратился к астрофизике. Но, полагаю, нет необходимости уходить так далеко. Достаточно заглянуть в себя – в то, что ближе всего каждому человеку.

Любой разговор о Евразии в европейских категориях сразу же породит столько коллизий и недоумений, что, по правде сказать, его лучше не заводить вовсе. Единство евразийского пространства никогда не отменяло розни и ожесточенных войн между населявшими это пространство народами и даже внутри этих народов. Западные политики, пытающиеся перекроить евразийский мир по образцу европейских национальных государств, не ведают (или слишком хорошо знают) что творят. Распад СССР показывает, что национальный сепаратизм, представляющий сегодня наибольшую опасность для многонациональных государств вроде России или Китая, не решает никаких политических, экономических и общественных проблем – наоборот, только резко обостряет их и порождает failed states, «несостоятельные государства». Попытки наспех сколотить национальную идентичность из «заветных преданий темной старины», а то и вовсе без всяких преданий, по чистому произволу власти, выглядят анекдотически. И тем не менее единство евразийского пространства, несомненно, существует.

Одним словом, страны Евразии не могут быть ни вместе, ни врозь. Всестороннее

осмысление этого факта и есть подлинное задание евразийской идеологии. Для начала следует сделать один простой шаг: по примеру Европы признать как данность существующие государственные границы. Однако нужно помнить и понимать, что евразийская общность – реальность иного порядка, нежели национальная политика, государственный суверенитет или даже хозяйственно-культурный тип.

Вот первая истина евразийского простора: Евразия – пустыня, все вмещающая и ничего не удерживающая, не имеющая самообраза и потому не перерабатывающая актуальные события в идеологические дискурсы. В этом заключается фундаментальная слабость евразийского мировидения перед Западом. Роль евразийского простора в истории иная и в своем роде чисто практическая, функциональная: он позволял и культурным артефактам, и идеям, и целым народам с легкостью перемещаться во всех направлениях, то враждуя, то сотрудничая, но в любом случае свободно общаясь и смешиваясь. Ситуация, надо заметить, хорошо знакомая по истории продвижения русских на восток (которое, кстати сказать, повторило древнейшую волну миграции в Евразии). Э.Ухтомский очень точно описал природу этой экспансии в своей брошюре «К событиям в Китае», когда отметил, что русские первопроходцы «на каждом шагу открывали не новый мир, но зачастую с детства знакомый инородческий люд, с которым вовсе не трудно было – смотря по обстоятельствам – сражаться или ладить… К их дорожному или сторожевому костру по ночам без робости и отчуждения приближалась мало чем от них отличавшаяся фигура инородца. У общего котла и ему очищалось место, в общей незатейливой беседе и его голос получал иногда решающее значение…»

Подлинной основой русского мира помимо имперского Pax Russica и отчасти даже в оппозиции к нему стала эта естественная готовность признать за каждым человеком право не просто на формальные гражданские права, но на полноту бытийных возможностей жизни, что и делает личность подлинно единственной и неповторимой. Это готовность русского увидеть родного в ино-родце, что означает ведь (учитывая родство слова иное итальянскому uno, немецкому ein и т.д.) «единородный», есть дело любви к ближнему и веры в право каждого на счастье.

В конечном счете Евразия – пространство не соприсутствия отдельных вещей, а совместности, сообщительности событий. Это вселенский проходной двор, в котором гуляют все сквозняки мира. Но как раз поэтому есть все основания утверждать, что Евразия более, чем какой-либо другой регион земного шара способствовала формированию идеала единого человечества и его истории.

Историки, как все интеллектуалы, обычно мыслят историю в масштабе индивидуальных жизней и убеждений. Их пониманию с трудом даются большие, неохватываемые субъективным умом величины истории, ее вечноживые силы, такие как душа и судьба народов или цивилизаций. Но Евразия превосходит даже этот, еще доступный романтическому взгляду уровень. Она имеет отношение к реальности еще более глубокой и величественной – к неким метаисторическим, всегда скрытым от субъективного взгляда условиям самого появления истории, к бездне хаоса, шевелящегося под коркой «уснувших дум». Этот субстрат азиатского бытия аполитичен и даже асоциален, не вмещается в прокрустово ложе идеологий. Нелегко принять его «смиренную наготу», ему предназначено облекаться в одежды истории, и другой судьбы у него не может быть. Но история остается в Евразии именно покровом до- и мета- исторического. Неизъясним этот спор истории с хаосом на евразийских просторах, и некому разрешить его. Но, только обратив внимание на метаисторическую глубину истории, мы сможем преодолеть догматизм того, что я называю избыточной рациональностью, которая выстраивает жесткие соответствия понятий и вещей.

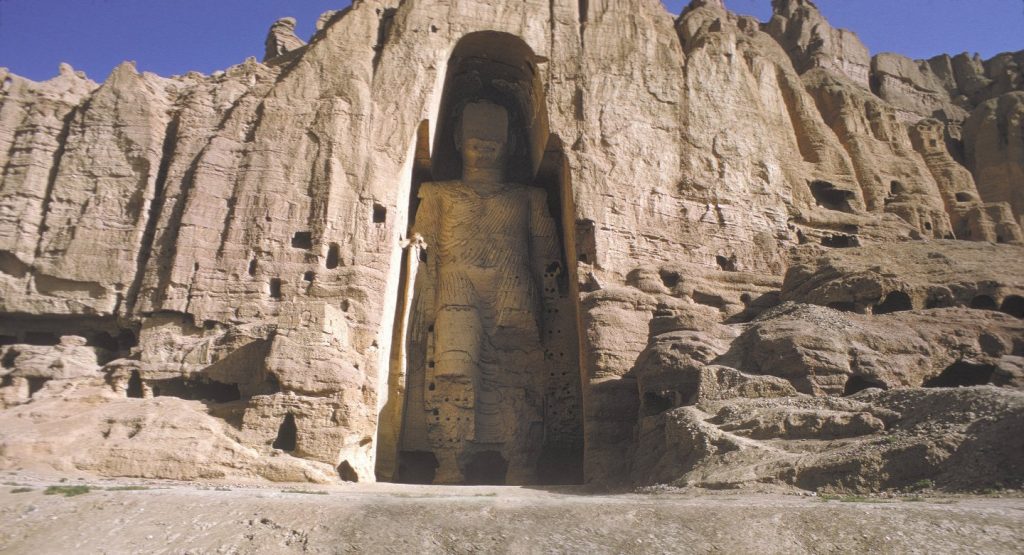

Поистине, человеческие устремления и дела, все «слишком человеческое» несоразмерны евразийскому простору, последний предъявляет живым лишь забытые следы, молчащие руины далекого прошлого. То ли оттого, что сухая земля и сухой воздух Евразии, не слишком благоприятствуя процветанию актуальной жизни, на удивление бережно хранят памятники незапамятного прошлого, или оттого, что в этом пространстве повсюду разлито какое-то патетическое безмолвие и духовному слуху всюду слышится немой зов высших сил, евразийская пустынность с особенной остротой заставляет ощутить реальность отдаленного и забытого. Так в потоке чистой воды особенно ясно и четко видно его пребывающее в недосягаемой глубине дно.

Подлинная стихия Евразии – забвение, которое пробуждает способность к теофании в ее исконном смысле: как видения запредельного в его близости. Это забвение возвращает к жизни в ее непостижимом многообразии и потому превосходит все фантазии. Евразия – это не историческая почва, а сокровенная пра-почва (прав был Тютчев, призывая к «более сокровенному осознанию» России), не данность знания, а заданность изначальной интуиции бытия. Ее единство запредельно всякой исторической предметности и превосходит цивилизационную специфику. Оно требует, по сути, метацивилизационного подхода, что, конечно, не лишает ее особой и в высшей степени устойчивой системности. Те же степные империи отличаются не только очевидной преемственностью с доисторическими культурами этого ареала, но и целым рядом общих черт, переходящих от одного эфемерного государственного образования к другому. В известном смысле Евразия – чрезвычайно стабильный в историко-культурном отношении регион, даже если он не представляет единой и четко оформленной цивилизации. Она и Европе дана как ее пра-почва, ведь Европа эпохи варварских нашествий была частью Евразии. В более поздние времена евразийское начало Европы живет в романтических видениях «незапамятной древности», скрытой в глубинах опыта, но не исчезнувшей первозданной мощи жизни.

Чтобы понять Евразию, требуется, повторим еще раз, совсем особенная, превосходящая все исторические горизонты перспектива и новая, еще неизвестная европейской антропологии система понятий. Ее истоки следует искать в двух изначально заданных логических – а в историческом плане метацивилизационных – возможностях духовного самопознания. Первая представлена отождествлением сознания с его предметным содержанием, второе – с самим пределом опыта, что делает реальность вездесущим превращением, а сознание – неисчерпаемой действенностью. Первая возможность стала выбором Запада, вторая получила развитие в духовных традициях Востока. В этом отношении евразийский мир представляет собой самый смелый и сильный вызов европейскому мировоззрению. Но, пожалуй, самое интересное состоит в том, что, как мы увидим ниже, евразийская идея в известном смысле не отрицает европейское наследие а, скорее, дополняет его и даже, можно сказать, придает ему завершенность.

У Евразии есть свой единый субстрат – безымянные культуры эпохи неолита и бронзы, а в более позднее время – великие степные империи или просто сообщества давно исчезнувших или неузнаваемо изменившихся народов. Прошлое Евразии, по сути, археологично, и это заставляет по-новому взглянуть на проблему смычки, сопряжения археологии и истории. Первое не может сойтись со вторым каким-либо формально-рациональным и тем более органическим способом. Встреча того и другого выявляет некий неустранимый разрыв, зазор в опыте, какую-то травму сознания, которая заполняется горячкой культурного мифотворчества, образами и сюжетами столь же случайными, произвольными, сколь и притязающими на нормативность. Мифология указывает на то, что значимо отсутствует в любом человеческом самообразе, выявляет границы человеческой истории и по той же причине определяет, делает возможным историческое время. Хотя евразийский миф, переходя в историю, может мутировать в идеологию, в конечном счете он утверждает неустранимость простейшего факта самой жизни: ее вечноотсутствующей и непреходящкй актуальности.

Правда пустыни

Итак, вот первая истина Евразии: это мир большого пространства, которое вмещает, пропускает через себя всякий человеческий материал, не удерживая его. С незапамятной древности десятки, если не сотни, народов промчались по его бескрайним степям и канули в Лету, оставив после себя невнятные, почти неотличимые от творений самой природы следы своей жизни. Для евразийского «культурного комплекса» это не случайность. Здесь кроется его подлинное основание.

У большого пространства свои законы и даже своя стихийная диалектика. Его необъятная разомкнутость и всевместимость с какой-то сверхлогической, подлинно бытийной предопределенностью оборачиваются предельно замкнутым, чисто внутренним пространством «глухого угла», пещеры, затвора, «сокровенной клети сердца». Инобытие, инаковость, сознание заброшенности в чистой, анонимной вещественности есть сама его природа. Точно так же предельное эмоциональное напряжение затворнической жизни срывается в безмятежный покой и само питается им. Этот вечный круговорот инобытности бытия превосходит все личное и социальное, всякое гуманитарное знание и все «слишком человеческое», не допускает самонаблюдения и индивидуальной рефлексии и потому не дает развиться психологизму и натурализму в культуре.

Отрицание оппозиции разума и материи, духа и тела, субъекта и объекта не есть примитивизм и дикость. Такая позиция на самом деле есть подлинное условие духовного бодрствования. Она направляет внимание к тому, что можно назвать «живым телом» или «телесным сознанием», каковое и составляет подлинное содержание чистого опыта, действительный субстрат личной идентичности, и это условие всякого существования, жизненность всякой жизни есть как раз то, что отсутствует в предметности нашего знания и опыта. Понятие «живого тела» здесь отчасти соответствует принятому в феноменологии после М.Мерло-Понти выражению «переживаемое тело» (corps v?cu), но кажется более предпочтительным вследствие его активной и творческой природы. Речь идет о реальности, которая опознается только интуитивно, непосредственным образом и скрытно предопределяет наше восприятие пространства и времени, наш образ мира. Поскольку в ней нет ничего сущностного или идеального, в восточной мысли она соотносится с пустотой чистого зеркала, которое в отличие от «зеркала разума» в западной традиции служит выявлению не содержания мышления, а мира в его исконном состоянии – как динамической, бесформенно-пустотной и потому как бы сферической цельности несотворенного, самодостаточного, текучего и непреходящего тела жизни. Знание этого сокровенного условия всякого опыта или, говоря точнее, неопределимого зазора, символической дистанции между миром вещей и бытием (т.е. пустотно-текучим присутствием живого тела) составляет подлинную мудрость в духовных традициях Востока.

Примечательно, что в центре Евразии и, осмелюсь сказать, в сердце ее живого тела лежит пустыня. Эта пустыня окружена гигантским поясом степей подобно тому, как в живом теле его костная основа объята мягкой плотью тканей. Но природа живого, одухотворенного тела – не анатомия, а сама открытость миру. Евразия есть мир открытый… миру или, точнее сказать, встреча открытости сознания с открытостью бытия, встреча двух зияющих бездн. В ней все вмещает в себя другое и все в другое вмещается. Концентрическая конфигурация ее пространства обуславливает и совершенно особенную иерархию социокультурных форм в евразийском ареале.

Пустыня, вообще говоря, есть место духовного подвижничества, освобожденности от плена материального мира, а равно умозрительных понятий как раз там, где есть только чистая имманентность материи. Клин клином вышибают не только на лесоповале, но и в духовной жизни. Мир вещей побеждается не идеями, а самой вещественностью мира. Если в Европе пустыня и пустынножительство находились на периферии цивилизованного мира или сосредотачивались в изолированном пространстве монастырей (что и создавало возможность для корреляции мысли и материи, управляемой таинством «логико-грамматического параллелизма»), то в Евразии пустыня и ее откровения составляют подлинный центр ойкумены. Примечательно, что скит и старчество, столь важные для православной традиции, знаменуют перемещение пустыни в пространство социума. Аналогичным образом, Иерусалим в библейской истории не столько противостоит пустыне, сколько пребывает в ее тени. Оба этих примера принадлежат, несомненно, евразийскому культурному пространству. Но, пожалуй, самое убедительное подтверждение божественной природы вещного бытия дается в столь важном для евразийского миросознания мотиве спонтанного проявления знаков духовной силы на лице Земли – все эти «самопроявившиеся» образы богов, священные письмена и символы. В Евразии свято место как таковое, и сама Земля в ее неисчерпаемом разнообразии и немолкнущем многоголосии есть не что иное, как прообраз божественной мудрости.

Случайное и случайно уцелевшее собрание рукописей в захолустном Дуньхуане на краю великой пустыни и немногие, столь же случайно сохранившиеся памятники местного изобразительного искусства свидетельствуют об интенсивной и даже, пожалуй, не имевшей себе равных по интенсивности во всем средневековом мире духовной жизни в этом пустынном краю. Только в пустыне могла расцвести эта жизнь, целиком ориентированная на духовное просветление, т.е. познание реальности, предшествующей опыту и знанию – и значимо отсутствующей в них. Только пустота пустыни дает быть великому изобилию и силе жизни прежде и превыше ее материальных форм. Изобилие жизни воспитывает равнодушие к ее материальным следам и исторической памяти, ко всякой избирательности в образе и обстоятельствах существования. Здесь всякий опыт может служить источником духовной школы, всякое дело может стать искусством, а исчезновение этих школ и искусств не является поводом для огорчения, ибо не отменяет уверенности в появлении новых, ведь правда разлита в самом разнообразии жизни, а мудрость и мастерство так же неисчерпаемы, как сама жизнь. Может быть, поэтому в Евразии не было институтов консервации памятников культуры, не говоря уже о типично европейской одержимости «оригинальностью», «подлинностью» культурных артефактов. В евразийской перспективе все свидетельства истины, даже канонические тексты, обнаруживаются «случайно», спонтанно проявляются, в ней жизнь наполнена восхитительным ожиданием невообразимых событий.

Кто скажет, что пустынник – личность менее зрелая и стойкая, чем представитель кантовского просвещенчества? Просто просветленность духа – плод долгого духовного пути и рефлексии, обращенной не на себя, а на преодоление себя и, следовательно, на свое отношение к миру. Это свойство умудренной и нравственно-взыскательной души, пережившей «переворот ума», и полностью открывшейся бытию, преисполненной любви к миру, если понимать любовь как бдение согласно изречению Сведенборга: «Любовь никогда не спит». Мир расцветает в пустоте любящего, в уединении бдящего сердца, которое сотворило, со-зиждило себя тем, что опустошилось, раз-делалось с собой и в неуловимый миг самоотсутствия пред-оставило всему свободу быть. Да, мир всем обязан вечноотсутствующему подвигу само-оставления…

Просветление возвращает к неизбывному постоянству существования, великой обыденности жизни. Оттого подвижничество пустынника есть, собственно, культивирование неподвижности как архетипического жества, символа или, говоря языком восточных традиций, «материнской формы» всех движений: сидячая медитация в буддизме, столпничество в восточном христианстве. Оттого же в Евразии мистические тайны духа, «небесное откровение» – часть быта и тем более политики. Такова, повторим, реальность живого тела, предел одухотворенной чувствительности, т.е. дух, наполнивший собой мир и обращающий все «слишком человеческое» в мертвые следы духовного преображения. Евразия просто не может не быть миром забытых культур и развалин давно опустевших городов.

Жить духовной чувствительностью – значит жить творческими метаморфозами мира, быть сопричастным своей инаковости и непрестанному обновлению бытия. Евразийцы и не подозревали, как они были правы, когда отдавались своим «предчувствиям свершения», ибо евразийское дело требует жить именно предчувствием – предвосхищением грядущего, опознанием родной чуждости, метанойей, все предваряющей именно в силу ее абсолютной естественности. Это дело есть именно пред-приятие мира. Восстановление связи между предметным и «небесным», т.е. допредметным, мирами и есть подлинное задание религиозных ритуалов на Востоке. Более всего ему соответствует та мучительная и радостная устремленность человека к небу, когда, по слову поэта,

Кричит душа, изнемогает плоть,

Рождая орган для шестого чувства.

И это не тяга к аномалии, не искушение экстрагавантности, а подлинно царственный «средний путь» по ту сторону оппозиции активного делателя и пассивной материи, своего и чужого, метаморфозы и постоянства.

Внимательный взгляд позволяет обнаружить на удивление полное и точное соответствие между географической и культурной конфигурациями евразийского мира. Всевместительная пустота мирового круговорота (не)возвращения бытия к себе или, можно сказать, абсолютного события как вселенской со-бытийности есть реальность одновременно человеческая и природная, микро- и макрокосмическая. И в тантристской традиции, и в древнекитайском даосизме мы встречаем очень сходные представления о реальности как «несотворенном бескрайнем просторе»; это чистое пространство составляет природу всех живых существ и самого сознания, которое в этом качестве не имеет количественных характеристик, а представляет собой чистую текучесть без начала и конца. Аналогичным образом, реальное время существует «до всякого времени». Оно есть всевременность мгновения, лишенного длительности.

Отсюда следует, что подлинное пространство есть отсутствующее, но всевместительное средоточие всего сущего, одновременно мировая среда и вездесущая точка мировой центрированности. В ней нет ни тождества, ни различия чего бы то ни было, в его свете образы движения и покоя в равной мере иллюзорны. Недаром в восточной литературе романы о паломничестве или путешествии на Небо с течением времени приобретают откровенно фантасмагорический характер, ведь подлинное странствие свершается внутри подвижника и доступно только символическому обозначению.

Пространство евразийского мира, одновременно природное и экзистенциальное, есть событие, функциональность всех функций, действенность всех действий, в котором сходятся действие и реакция, причины и следствия, предвосхищение и воспоминание. Его нужно мыслить по образу сферы или двойной спирали, где всякое явление предполагает сокрытие и каждому внешнему движению соответствует внутреннее, сокровенное противодвижение.

Каким же образом пустыня и ее духовные плоды входят в плоть культуры и общественной жизни? В силу особенного внутреннего динамизма, присущего пустынническому бытию. Пустыня по самой своей природе не может не опустошаться, отсутствовать в себе и, следовательно, превосходить себя в собственной имманентности. Она не может не оборачиваться собственной противоположностью, оставаясь сама собой.

Пустыня грезит миром. Трансцендентность пустынничества сущностно имманентна: жить пустынником – значит просто оставлять себя, пред-оставляя себе свободу быть и тем самым… возвращаться к подлинности своего существования. Пустынное пространство Евразии не имеет образа или формы именно потому, что постоянно ускользает от самого себя, обращается в свое инобытие и оставляет после себя, как свет отбрасывает тень, необозримый сонм образов, океан миражей. Его бог – это «все, чем богат мир», абсолютная единичность, «таковость» каждой вещи, каковая вовсе не тождественна ее предметным характеристикам, но составляет, скорее, невещественный предел существования, внутренний импульс бытийных метаморфоз. Вот почему образы в восточном искусстве всегда стилизованы и так часто экспрессивны до гротеска, каковой, однако, не имеет отношения к юмору и комизму: речь ведь о чем-то совершенно серьезном – о способе бытийствования всего сущего. Эти образы начинены взрывчатой силой бытия. Подобно тому, как восточный социум есть плод инстинкта культуры, – вещи неизвестной и непонятной на Западе – восточное искусство в конечном счете утверждает естественность стиля – не слишком устойчивый, периодически распадавшийся под действием «упростительного смесительства» ratio синтез реализма и экспрессии.

Мир, рассыпавшийся грандиозной мозаикой, сведенный к собственному декоруму, предстает фантомом, бесконечным миражом. Пустыня стирает все следы, не знает ни прошлого, ни будущего, не имеет «истории развития» и как раз поэтому дарит жизни ее великое изобилие и ее вечность. Недаром основоположник пустынножительства Антоний Великий после нескольких десятилетий жизни в пустыне, по словам его биографа, «совершенно не изменился обликом, ибо во всем следовал естеству».

Пустыня чеканит прочные, причастные вечности типы, поэтому она стоит в начале всего сущего и всякой жизни. Недаром в русском фольклоре она почтительно зовется «мать-пустыня». Пустыня не допускает общественности, не дает быть обществу. Народы могут лишь промчаться сквозь нее или раствориться в ней. Пустыня требует пустынножительства. Но она предъявляет невероятно высокие требования к тому, кто решился принять ее вызов: оставить все, до девственной белизны очистить сердце, стяжать безмерную мощь жизни в духе. Именно присутствием пустыни объясняется повсеместное распространение в Азии (и глубоко вошедший также в восточное христианство) идеал духовного прозрения, духовного бодрствования, которые открываются в сокровенной глубине повседневности, в чистой имманентности жизни (вспомним тезис Н.Трубецкого о слитности религии и быта в евразийском укладе). И речь идет именно о крайностях трансценденции и имманентности: прозрение превосходит всякий опыт и знание, а имманентность этого откровения лежит прежде и глубже любой эмпирической или умственной данности. В евразийском пространстве нет общественности и политики, но есть, так сказать, метаполитика и метасоциальность – реальность нетематизируемая, не имеющая своего предмета, данная только в серии событий как вариациях неформулируемой идеи..

Ясно, что евразийская конфигурация миросознания и общественной жизни не вмещается в формально-логическое единство, ей чужд параллелизм понятия и вещи, знака и означаемого. Она ищет излишек во всяком сложении и неделимый остаток во всяком делении: нечто недоступное объективации, но постигаемое в состоянии полного покоя, «самооставленности» духа. В ее свете форма ничего не выражает и не обозначает, но на самом деле служит сокрытию себя, словесность оправдывается безмолвием, сознание сводится к осознанию собственного предела – глубины неосознаваемого. Отсюда центральная для азиатской мысли философема недуальности, т.е. одновременно нетождественности и нераздельности сознания и бытия, идеи и вещи.

Пожалуй, наиболее яркое выражение идеи недуальности, лежащей в основе евразийского миросознания, мы встречаем в мотиве преемственности «человеческого» и «небесного» начал при их очевидном несходстве и даже противостоянии. Этот мотив проявляется в очень разных исторических формах и притом обеспечивает внутреннюю целостность евразийского культурного комплекса. Его древнейшие образцы дают доисторические лики в камне, восходящие к неолиту и распространенные по всей Восточной Азии, или бронзовые лики божественных предков цивилизаций Шан и Саньсиндуй в Сычуани. О том же свидетельствует распространенный по всему евразийскому пространству культ священных камней, менгиров, «каменных баб», каменных куч и т.п. Повсюду этот культ имеет отношение к поклонению «великому предку», т.е. родовой полноте жизни, одновременно чужой и родной, хранящей тайну бессмертия. Евразийское мировоззрение, как уже говорилось, не приемлет ничего субъективно-личного. Лики, не столько выступающие из камня или бронзы, сколько врастающие в него, смутны, стерты, погружены в себя, как реальные лица обитателей Евразии, но имеют большие выступающие вовне, всевидящие глаза. Эти лики искусно стилизованы и свидетельствуют о большом мастерстве их создателей. В них с удивительной точностью передано живое движение, внутренняя энергия тела, которая как бы ритмически рассеивается в фактуре камня, так что «дух становится плотью». Имеем ли мы дело с грудами камней, мало-помалу, за много веков выросших на паломнических тропах, или менгирами, пришедшими из незапамятной древности, нам предъявлена спонтанная смычка, встреча человеческих усилий и нерукотворных созданий природы. Часто – и особенно в центре Азии – невозможно даже определить, видим ли мы перед собой развалины древних поселений или чисто природный ландшафт.

Тема встречи с первопредком стала питательной почвой для восточной философии и получила утонченное развитие в центральных для восточных традиций мотивах постижения своего «изначального облика», «небесного человека», «тела Будды» и т.п. А из образа божественного предка постепенно выделился ряд социальных типов: царя, мудреца, шута, колдуна. Тот же мотив ярко заявляет о себе в распространенных по всей Восточной Азии театральных представлениях в масках, составлявших неотъемлемую часть религиозного ритуала как среды и силы бытийных превращений. В конце концов игра – лучший и даже, пожалуй, единственный способ поведать о единении заведомо несходного.

«Когда свершится Путь Человека, Путь Неба свершится сам собой», – гласит китайская поговорка. Как известно, Восток (Восточная Азия) не знает идеи трансцендентного божества; в восточных традициях человеческая деятельность и просто человеческий быт неотделимы от высшей реальности подобно тому, как в евразийском метакультурном пространстве заключает в себе полноту божественного, на ее лице сами собой проявляются знаки божественной мудрости и лики богов. Поистине, не-мыслимая (не)встреча небесного и человеческого составляет подлинную сердцевину евразийского миросознания и обуславливает преемственность всех исторических форм и уровней евразийского культурного комплекса от первобытных культов до утонченных построений буддийской логики и метафизики. Ей соответствует и общеевразийский миф культурного героя, рожденного от Неба, открывающего в себе полноту жизненной мощи благодаря своей способности соединять, собирать духовным взором земной и потусторонний миры, причем последним словом этого мифа является именно возвращение героя из потустороннего – небесного или подземного – мира в гущу земной жизни. Утверждение духовного и религиозного смысла повседневности (фактически имманентности жизни), праздничность быта как такового составляет центральный сюжет евразийской мифологии с самых древних времен.

Итак, небесное начало в евразийской мифологии есть именно предел, полнота человеческого и наоборот. Природа в Евразии может делать работу человека, когда, как принято, например, в буддийском мире, горные ручьи крутят молельные барабаны, а ветер, развевая молельные флажки, разносит по окрестностям небесную благодать. Человек в свою очередь призван «завершать работу Неба». Другими словами, Небо здесь можно определить как своего рода подлинное человечество в человеке, родное-родовое начало жизни в смысле, завещанным Николаем Федоровым: родная инаковость верховного предка, «небесного человека». В евразийском мифе человеку обещано небесное совершенство, и о нем судят по его решимости достичь этого совершенства. Соответственно, человеческое своеволие, оно же духовная лень и «тайна беззакония», караются с беспощадной строгостью, пугающей европейцев. В сущности, демоническое начало в восточном миросозерцании равнозначно отсутствию сообщительности между Небом и Человеком, каковая созидается все-таки человеческой деятельностью. Вот почему в явном – но в действительности только кажущемся – противоречии с отмеченным выше тезисом о божественной природе имманентности бытия предельная пассивность, изначальная косность материи, уже недоступная человеческому воздействию, наделяется в восточном фольклоре демоническими свойствами. Показательно отождествление Земли в тибетской мифологии с демоницей Линму, стреноженной и буквально придавленной стоящими на ее теле буддийскими монастырями. Не менее примечательно и широко распространенное на Востоке представление о том, что вещи, давно вышедшие из употребления и потерявшие свои полезные качества, приобретают демонические свойства.

Евразийское миросознание полностью удерживает изначальную двусмысленность понятия сакрального – реальности одновременно божественной и демонической, священной и святотатственной. В структурном отношении преемственность того и другого удостоверяется их разрывом. Заметим, что и самое понятие хаоса – центрального в восточном миросознании – отличается такой же двусмысленностью. Существует первозданный хаос и хаос посткультурный, плод досконально эстетизированной жизни. Оба вида хаоса не имеют ничего общего между собой, но равнозначны чистой текучести.

Синергия Неба и Человека служит удобным критерием для выстраивания типологии цивилизаций евразийского ареала. Так, китайцы считают главной особенностью их цивилизации признание первенства доступного только человеку предупредительного действия, соответствующего дорефлексивному или чистому сознанию, оно же «забытье», положительное незнание, не-мыслие и т.д. В китайской литературе эта особенность китайского мировоззрения нередко именуется, если перевести буквально соответствующее понятие, «антропофундаментализмом» (жэньбэнь чжуи). Такова же основа «учения чучхе» Ким Ир-сена. Напротив, тибетская традиция с ее теократическим принципом отдает приоритет Небу. В цинскую эпоху, например, правители Восточного Тибета, обращаясь к китайскому императору (он же маньчжурский богдыхан), называли его «небесным богом». Но не надо забывать, что в Восточной Азии все боги произошли от людей, и тот, кто для образованной эдиты общества был высоконравственным мужем, среди простонародья слыл божеством.

В масштабе всей Восточной Азии взаимодействие небесного и человеческого начал действительно характеризуется их попеременным главенством и в конечном счете – равновесием. Вот показательный пример. первый далай-лама Тибета получает свой титул от монгольского правителя Алтан-хана, а впоследствии далай-ламы выступают патронами правителей Монголии и освящают их власть. Тот же Алтан-хан заключил мир с Китаем и был прославлен в истории как реставратор «великого государства» Чингизидов – великого, помимо прочего, наличием в нем «симфонии» светской и духовной властей. Его преемники ради сохранения величия их государства даже подавляли выступления монголов против Китая.

В свете идеала «великого царства» претензии нынешнего китайского руководства на полный контроль над религиозными общинами вплоть до создания параллельной иерархии в тибетском ламстве под главенством панчен-ламы – не более, чем новейшее издание традиционного китайского «антропофундаментализма». Но уже нетрудно предвидеть, как избранный с помошью нынешнего панчен-ламы новый далай-лама будет благословлять руководство КНР.

Возможны, конечно, и иные политико-цивилизационные типы. Например, история Японских островов, подобно истории европейского полуострова, являет пример постепенного сведения имперства к локально-национальной формам общественной жизни. Соответственно, японская культура отличается смешением – весьма неорганичным, надо сказать, – националистических и имперских элементов. В свою очередь современный Тайвань ввиду явной нехватки культурного ресурса для строительства монолитной нации просто заменил традиционную ориентацию на имперское начало идеалом глобализации, противоположным полюсом которой выступает не столько собственно национальный, сколько стихийно-локальный уклад.

В любом случае равновесие небесного и человеческого не дает той Архимедовой точки опоры, с помощью которой субъективный разум смог бы перевернуть мир. Вот почему творческое начало в евразийском мире равнозначно не созиданию, не активному воздействию, но и, разумеется, не реакции на какую бы то ни было данность, а следованию изначально заданной реальности, которая опознается как извечное самоотсутствие (что соответствует, напомним, вершине сознательности в евразийском модусе познания). Здесь кроется вся тонкость восточной (с наибольшей полнотой разработанной в Китае) стратегии с ее принципом: уступить, чтобы победить. Следование дает стратегическую инициативу именно потому, что оно, предваряя все явленное и представленное, есть действие сущностно предупредительное, т.е. опережающее шаги противника, и вместе с тем любезное, исключающее конфронтацию и насилие. Безупречная социализированность и духовная просветленность на Востоке продолжаются друг в друге, культурные нормы имеют истинно бытийное основание Видимая же пассивность «недеяния» представляет собой условие предельной активности.

Кроме того, следование снимает оппозицию истинного и ложного именно потому, что предшествует всем умозрительным оппозициям; оно представляет собой, согласно классической китайской формуле, «правду обмана». Искусный стратег, принимая полноту бытийного круговорота, где актуальное и виртуальное измерения бытия уже неразличимы, не имеет необходимости выбирать, но заставляет противника сделать выбор – и неизбежно ошибиться. Стратегия следования, таким образом, равнозначна творческой двусмысленности; она предполагает то, что некоторые теоретики стратегии называют «свободно конвертируемыми отношениями», когда контакт с другим в равной мере допускает и дружбу, и вражду.

В культурной практике стратегически оправданному «следованию» соответствует ритуальное действие в его исконном смысле на-следования вечносущему, возобновления непреходящего. Поскольку (на)следование в действительности пред-восхищает мир вещей, пред-оставляет всему живому пространство жизненного роста и служит источником власти над миром. Постороннему взгляду оно предстает рассеиванием, растворением, которое есть в действительности признак или след преображения и самовосполнения. Таково подлинное событие: реальность нефиксируемая и вечноотсутствующая, взрыв без разрыва.

Философема (на)следования предопределила, помимо прочего, понимание техники на Востоке. При отсутствии оппозиции субъекта и объекта, сознания и материи человеческая деятельность может осознаваться только как беспредметная, спонтанная и протекающая под знаком «оставленности» и даже «забытья», в котором человеческое сходится с небесным. Здесь нет проповеди человеческой пассивности и квиетизма. К примеру, традиционная ирригация основана на том, что человек следует естественным свойствам воды, и в этом смысле осуществляет «небесное начало» в человеческой жизни. Но и современные информационные технологии используют естественные свойства материи, пусть даже на уровне микромира. Отличие от западного понимания техники здесь в том, что на Востоке техническая деятельность воспринимается под знаком «забытья» как условия сохранения бытийной цельности, что вполне согласуется с реальным положением вещей: современная техника функционирует почти без вмешательства человека и даже без понимания человеком природы ее процессов, оставаясь хотя бы по своему происхождению продолжением человеческого тела.

В психологическом отношении «жизнь в пустоте пустыни» предстает как первичный фантазм, т.е. нечто пребывающее вне присутствия и отсутствия или, точнее, данное в самом факте своего отсутствия, длящееся в сокрытости и, следовательно, единственно непреходящее и неизбывное в бездне мировых метаморфоз. Все явления и в равной мере художественные образы в восточном понимании есть не что иное, как «превращения иллюзии» или, если угодно, превращенная иллюзия. Только в свете идеи реальности как фантазма открывается подлинный смысл изречения Гете: «все есть только подобие», и становится возможным задание метанойи: освобождение от плена иллюзии.

Эта феноменология подобия имеет особенную актуальность в современном мире. Информационные технологии дают возможность «изобретать историю» и превращают образы в симулякры, вообще стирают различие между видимостью и действительностью. В таком случае современность ставит перед человеком задание перейти от фантомов мифологизированной («изобретенной») истории к правдивой «истории фантомов», вместо изучения всевозможных «кодов культуры» исследовать самое желание кодирования реальности. Выполнить это задание – значит открыть в субъективно-случайных образах мира общий для всех порядок родной инаковости, взрастить в человеке его человечество.

Исторически экспрессия и гротеск, эти знаки повышенной рефлексивности и обостренной чувствительности, были в восточном искусстве средством борьбы против постепенного сращивания симулякра с его реальным прототипом. Мы открываем здесь еще одну причину для отмеченного выше постепенного усиления фантасмагорического колорита восточной повествовательной прозы: игра в культурах Востока все больше сращивалась с бытием. Классические же для восточной литературы жанры афоризма и анекдота, которые выражают внутренний предел, самоупразднение словесности, указывают на сущность абсолютного события как самосокрытия. В совокупности два этих измерения евразийской литературной традиции разрешают центральную, и логически необъяснимую, коллизию исключительности духовного прозрения и его растворения в обыденности существования. «Обыкновенное сознание – вот высшая истина», – гласит буддийская максима. Просветленность духа может быть «всеобщей», потому что она доступна каждому, кто возвращает себе первозданную чистоту сердца, просто дает жизни быть. Она недостижима лишь для ума расчетливого, себялюбивого и потому обособляющегося от мира.

Фантазмический субстрат евразийского начала по необходимости уступает себя истории, как древние русичи уступили свою «великую и обильную землю» варягам, но продолжает пульсировать под покровом исторических обстоятельств и определять сам способ их осознания, введения в историю. Эта тайна творческого начала жизни порождает неисповедимые «ритмы» Евразии, мощные вулканические взрывы, которые разносят племена, языки и культуры до дальних пределов евразийского континента.

Евразийский Макиавелли

Какие последствия для политики и понятия власти имеют описанные выше мировоззренческие посылки?

Власть здесь есть прежде всего тайна, ибо она воплощает самоскрывающуюся явленность вселенского События и в пределе – со-бытийности всего сущего. Она воздействует исключительно косвенным и скрытным образом, присутствует в своем декоруме, внеположенных ей признаках, но коренится непосредственно в творческой энергии жизни. Тот, кто ею наделен, являет или, лучше сказать, таинственно источает в мир взрывчатую силу самих вещей, ужасающую мощь самораспада, вечно отсутствующего в себе хаоса.

Отсюда проистекают две на первый взгляд несовместимые грани властвования в евразийском культурном универсуме. С одной стороны, власть часто предстает «восточным деспотизмом» или, попросту говоря, ничем не ограниченным самовластьем. В этом качестве она представляет из-быточность жизненной, или небесной, трансценденции, каковая соответствует имперскому началу в политике. Повсюду в Евразии власть верховного правителя происходит от Неба и превосходит кланово-племенную организацию и традиционные привилегии знати. Подлинный визави правителя на Востоке – пустынник, превозмогающий индивидуально-человеческое в себе ради своего человечества. Оттого же власть в Евразии требует от каждого подданного максимального усилия самопревосхождения и сурово наказывает за нерадивость в исполнении своего призвания.

С другой стороны, власть сама подчиняется принципу следования и уступания. Она не вправе вступать в конфронтацию или даже напрямую воздействовать на что-либо, оправдывается своим инобытием, непроизвольным следованием силе со-бытийности, несет в себе глубину не-властвования и потому не позволяет замкнуться мысли в ее самотождественности. Она допускает лишь текучие, ролевые, символические по своей природе идентичности. В сущности, она неотделима от ритуала и самой игры бытия, и именно поэтому разыгрывается с полной серьезностью. Это обстоятельство нередко побуждает либеральных критиков говорить о «масках авторитаризма» и утверждать, что деспот получает тайное удовольствие оттого, что маскирует свое всевластие. Предположение и вообще труднодоказуемое, а применительно к евразийскому «авторитаризму» являющееся, как мы только что видели, чистым недоразумением. С уверенностью можно сказать, что психологизация власти, свойственная современному либеральному Западу, не имеет ничего общего с реальностью властных отношений на Востоке.

Итак, власть в Евразии оправдывается уже известными нам евразийским мифом и сопутствующим ему ритуализмом. Она абсолютна и неделима потому, что имеет небесный исток, т.е., как мы уже знаем, предваряет, пред-восхищает все явления, выступает условием всякого существования, дает всему быть. Сопротивление такой власти равнозначно отрицанию мирового и притом глубоко нравственного порядка, а потому должно караться смертью. В то же время эта власть несводима к самотождественной сущности и тем более лицу, ее представляющему. Ее природа – со-бытийность всего сущего или, говоря другими словами, сообщительность несоизмеримых величин, всевместительность самоотсутствия. В единстве этих двух измерений она точно соответствует общему для всех религиозных традиций Восточной Азии и, пожалуй, самому специфически евразийскому понятию «таковости». Последняя представляет одновременно всеобщий метафизический принцип и исключительность каждой единичности, принцип множественности бытия. Ибо власть, как уже было сказано, есть сила рассеивания, но также преображения всего сущего. Ее природа – связь, сообщительность единичного и всеобщего, неразличение двух указанных выше аспектов «таковости», т.е. самого бытийствования бытия.

Легко видеть, что сообщительность превосходит внешние и формальные способы коммуникации. Она есть принцип связи не просто отдельных вещей или внутреннего и внешнего измерений существования, но именно крайностей универсального и конкретного, скрытой глубины опыта и чистой явленности декорума, фактичности факта и всеединства пустоты. Как воплощенная самоизменчивость, абсолютное событие, она никогда не равна себе, пребывает в собственном отсутствии, таит в себе первозданный динамизм жизни, предваряет любой опыт. Ее можно, как подлинную власть, назвать источником жизни, жизненностью жизни. Именно метафизикой со-бытийности держался трансцендентный, «небесный» символизм евразийских империй, воплощавших в себе избыточность бытия и в то же время прочность быта, стихию повседневности по ту сторону этно-специфических форм культуры. Эти два аспекта политики в евразийском мире несопоставимы, непрозрачны, даже неприметны друг для друга. Согласно ее постулатам, людей объединяет тьма в глубине всякого сознания, предел сознавания. Эта глубина опознается медитативным усилием духовных подвижников, каковое определяет религиозное искусство всех регионов Евразии.

Почему имперский фактор играл такую важную и даже, без сомнения, главенствующую роль в евразийский политике? Потому что он уходил своими корнями в самые глубокие слои жизненного опыта – в реальность пустотно-изобильного живого тела как чистого превращения прежде оппозиций сознания и материи, субъекта и объекта. Прежде чем осознать себя индивидами, мы уже имеем опыт со-присутствия-в-мире, находимся в отношениях с подобными себе. Сознание всегда предполагает знание со-присутствия другого-родного. Обращая свет сознания в исток нашего опыта, мы всегда улавливаем или, как говорили на Руси, «узреваем» присутствие некоего Предка, Отца – того, кто «пришел первым» и пребудет вовеки. В Азии духовное озарение называют «сердечной встречей», но опыт встречи есть прежде всего встреча с незапамятным и невообразимым. Кто овладел этой техникой сообщительности с несоизмеримым себе, тот может или, лучше сказать, достоин править людьми.

Техника сообщительности имеет дело не с орудиями, а с человеческим «сердцем», с за-душевной глубиной чувств и мыслей и ее поразительной силой воздействия на человеческую душу. Имперский техницизм, столь ярко проявляющийся в административной планиметрии и грандиозных строительных работах имперских государств, имел, напомним, божественную, «небесную» природу. Империя питалась духовным зерном архаического ритуала или, другими словами,– символическим ресурсом культурной практики. Она лишь вычленяла из символики ритуального действия символизм как таковой, подкрепляла знание ритуальных предметов знанием предмета ритуала. Операция логически последовательная и исторически неизбежная: мысли о предмете уготовлено рано или поздно стать предметом мысли. Оттого же евразийские империи, в отличие от античного полиса, не порывали с первобытным мифом и ритуалом, но включали их в свой «мир», подчиняя их своей «небесной», но уже человеком установленной символологии. Поэтому властители империй всегда мыслили себя высшими авторитетами в делах божественных, даже более высокими, чем главы собственно религиозных организаций.

Отметим попутно основные этапы исторического развития имперского принципа сообщительности в его техническом измерении. Возникновение империи обозначено переходом от пиктографии, т.е. чисто фиксирующего, напоминательного письма, к письменности коммуникативной, с необходимостью стилизованной, ибо всякое общение требует стилизации и типизации. Кризис империи совпадает с распространением книгопечатания и гравюры, подменивших символизм схематизмом, духовную чувствительность интеллектом, а смысл – предметным значением. Новейшие этапы развития коммуникации отмечены изобретением фотографии и кино, а затем появлением информационных технологий. Каждое из этих событий отличается глубокой двусмысленностью: оно одновременно делает коммуникацию более доступной и все более скрывает ее символическую глубину. Кино и в особенности телекоммуникации, творя мир виртуальных симулякров и распространяя духовную слепоту, одновременно воспроизводят и побуждают опознать ту первозданную синергию жизни, которая лежит в основе и «сердечной сообщительности», и «великого стиля» империи.

В анонимных сетевых сообществах символизм коммуникации заново примиряется с актуальностью опыта. В нем оппозиции бытия и небытия, даже угнетения и освобождения теряет смысл Стирание всех и всяческих кодов остается последним, прощальным жестом евразийского политического человека, призванного погрузиться в бездну (без глубины) умо-помрачительного откровения повседневности. Но не значит ли это, что человеческая свобода теперь должна быть определена в терминах все той же сообщительности, той или иной модализации отношений и что, следовательно, нарождающееся глобальное сообщество не сможет обойтись без имперского начала?

Империя – и никакое другое государство – утверждает возвышенные качества жизни и, как уже говорилось, требует от своих подданных духовного свершения, даже совершенства. Это требование легко угадывается в изобразительном искусстве древних империй, которое представляет нам бесконечную череду подданных, потомков или учеников застывших в одинаковой, бесконечно воспроизводящейся церемониальной позе. Весь мир вовлекается здесь в один и единый ритуальный жест, а человек берется в его родовом начале – как первопредок, прорастающий в истории коленами рода. Но этот человек имеет и духовное измерение – вечнопреемственность внутренней глубины сознания, самой по себе неосознаваемой. «Умей не сознавать свое сознание», вот девиз евразийской мудрости, выстроившей свою традицию на идее превращения, события. Что же касается человеческой индивидуальности, то она возводится здесь к правителю как универсальному человеческому типу, – «единственному из людей», воплощению изначального «прародителя».

Политика в конечном счете важна и ценна тем, что в ней на кону стоит свобода духа. Еще предстоит опознать и осмыслить оппозицию двух видов свободы: сущностно негативистскую западную идею свободного выбора, и евразийскую, в основе своей положительную, идею возвращения к полноте типового существования, к пред-бытийной нераздельности сущего и несущего, трансцендентного и имманентного, божественного и человеческого. Такая свобода предполагает политику не публичного соперничества и примирения, а сокровенного преемствования духовной просветленности.

Мы вновь убеждаемся в том, что в евразийском миросознании, приравнивающем бытие к со-бытию, власть в действительности может оправдать себя, лишь скрывая себя, обращаясь к своей инаковости. Культ церемонной обходительности, нарочитого самоумаления на Востоке служит самым наглядным примером подобного взгляда на природу власти. В этом культе, конечно, нет никакого лицемерия. Он есть единственный способ удостоверить и оправдать власть.

Легко видеть, что в перспективе евразийского миросознания имперская общность идеологического и географического пространства не упраздняет культурного своеобразия и уникальности отдельных мест. Империи всегда искали себе оправдание в ландшафтном и культурном многообразии, но также в некоем согласии, равновесии, «симфонии» общественных сил, единстве несопоставимого. Империя дает миру мир: Pax Romana, Pax Sinica, Pax Russica. Вопрос в том, не есть ли ее холодный, вроде бы всем чуждый «вечный мир» пострашнее самой ожесточенной войны?

С древности империи предъявлен скандальный счет: «Делают пустыню, называют это миром». Ниже мы увидим, что имперская традиция хранила в себе ответ и на эту неувязку. Но в процитированном афоризме верно угадана внутренняя слабость имперского уклада: последний имеет основанием разрыв в знании и опыте и утверждает, что внутри видимого и счислимого порядка вещей имеется превосходящий его или, точнее, обратный ему и вместе с тем изначальный порядок. В библейской традиции идея такого порядка выражена, например, в загадочном уподоблении Небесного царства «колесу в колесе». В Восточной Азии широко распространена идея «возвратного», «инволюционного» движения Дао, емко выраженная в даосской сентенции: «Кто движется поступательно, тот будет обыкновенным человеком. Кто движется наоборот, тот будет небожителем». В даосском каноне «Дао-Дэ цзин (гл. 65) сказано, что мудрый способен «облагодетельствовать людей, двигаясь обратным ходом» и что в этом внутреннем противодвижении он осуществляет «великое пособление» (да шунь), ведь именно в этом взаимном наложении или неразличении поступательного и возвратного движения, актуального и виртуального измерения существования состоит природа Великого Пути – мировой спирали самовосхождения одухотворенной жизни. Наконец, в даосском каноне «Чжуан-цзы» духовное прозрение описывается словосочетанием «свертывание-уступление», создающим образ погружения в глубину, как бы встраивания, «ввинчивания» в исток всего происходящего. Речь идет не о восхождении к метафизическому единству, а, как уже говорилось, о саморассеивании, само-оставлении, слиянии с взрывчатой силой бытия, ужасающей в своей хаотически-безмерной мощи.

Итак, власть, как само бодрствование духа, происходит из этого первозданного, смутно-сокровенного, как первичный фантазм, не допускающего разделения идеального и материального, актуального и виртуального измерений существования, исполненного тончайшего трепета духа, всегда цельного образа мира. Пребывание в этом круговороте вне или, точнее, до времени и пространства дарит свободу и безопасность, поскольку оно предваряет, пред-восхищает предметный мир. В нем сходятся вольность всякой воли и нормативность всякой дисциплины ума и тела.

Потребность власти в самоотрицании ради самоутверждения составляет главную коллизию политического строя в Евразии. Она объясняет странное на первый взгляд предпочтение, отдаваемое властью – по крайней мере, в Восточной Азии – относительно автономным религиозным институтам (например, буддийской сангхе) перед откровенно провластными религиями (даосизм в Китае, бон в Тибете, тенрианство в Центральной Азии или даже синтоизм в средневековой Японии). Здесь же, вероятно, следует искать причины симпатии власти в этом регионе к чужеземным и экзотическим вероучениям (иудаизму, манихейству, христианству, отчасти даже исламу), что позволяло царскому двору четко отделять себя от традиционного общественного уклада и водворить религиозный мир на подвластной территории, хотя могло служить источником гибельных для самой власти общественных конфликтов.

В любом случае апелляция к транцендентному авторитету, как мы уже знаем, не может отменить имманентной, само-властной природы власти в имперском государстве. Такова, надо думать, глубинная причина регулярных гонений царского двора на буддийские институты (но не веру как таковую) в условиях, когда сангха становилась слишком могущественной и самостоятельной, вольно или невольно посягая на прерогативы верховного правителя.

Как бы там ни было, евразийское миросознание не знает ни гражданских прав, ни общественности, ни политики как публичного соперничества. Политика в евразийском ареале базируется на иерархии особого рода, исключающей открытое противостояние и тем более конфликты. Это иерархия, как сказано в том же «Дао-Дэ цзине», «добрых» или «искусных» и «недобрых» («неискусных»). Первые сумели преодолеть свое себялюбие и потому достойны власти, тогда как вторые остаются в плену своего эгоизма. Невежды названы в этом тексте «богатством» или «ресурсом» мудрого (может быть, потому, что они дают мудрому возможность удостоверить свою мудрость?). Задача же мудрого правителя состоит в том, чтобы «умиротворить», «смирить» эгоистов, «рассеяв» их «чрезмерные желания» в «первозданной цельности бытия». Как сказано в том же «Дао-Дэ цзине», «люди напрягают зрение и слух» (ведь они живут своим субъективным умом), а мудрый правитель, понимающий наивность и вместе с тем неизбежность здравого смысла, основанного на чувственном восприятии, «привечает их как детей».

Мерой власти, которая в данном случае равнозначна моральному авторитету, оказывается степень открытости миру, способность «соответствовать переменам», приводить к равновесию, гармонизировать любое противостояние. Эта открытость мудрого не сводится к трансцендентному принципу или идее, а представляет собой, скорее, сам факт сообщительности, врожденной жизни, безупречной соотнесенности со всем сущим в его непрерывной изменчивости. Ее главное качество – предельно обостренная чувствительность духа, способного воспринимать реальность в микромасштабе, на уровне мельчайших, еще не имеющих собственно физических измерений метаморфоз (отсюда символически-цветистый, всегда иносказательный язык восточных традиций, но речь идет об иносказательности неизъяснимого). Такая соотнесенность хранит полноту существования всех вещей и потому является в своем роде всеобщей и притом, как принцип соотношения вещей, нравственно значимой. Одним словом, мудрость управления есть точное «соответствие моменту», которое в идеале восходит до со-ответственности – опять-таки нравственно обязывающей – всего живого.

Тема предельности как условия бытия имеет прямое отношение к государственности евразийского типа. Принято судить об империи по ее столице, говорить об эксплуатации имперским центром своей периферии. Между тем потенциал и привлекальность имперского начала сильнее всего сказываются именно на окраинах империи, в точках ее сообщения с внешним миром, превозмогания исторической «действительности». Центр Евразии есть именно такое пространство универсальной сообщительности, оставаясь далекой периферией великих цивилизаций. В евразийской геополитической модели периферия оправдывает центр. Конфуций не стал бы, как его называют в Китае, «учителем десяти тысяч поколений», если бы он в своих странствиях не достиг южных границ китайской ойкумены. Его самому известному древнему последователю Мэн-цзы принадлежит фраза: «если ритуал утерян, ищите его среди дикарей». Лао-цзы, по преданию, написал свой «Дао-Дэ цзин» на западной пограничной заставе.

Именно в пограничных областях империй складываются протоимперские симбиозы культур, дающие жизнь новым великим государствам. Здесь свободно гуляют по степям, пустыням и плоскогорьям мечты об империи, творящие единое пространство разных культурных традиций – достаточно вспомнить особенно популярный во внутреннем круге евразийского пространства образ «парящей небожительницы», этой своеобразной музы межкультурного общения. Тем же вниманием к внешнему миру и упованием на мировую гармонию объясняется до болезненного жгучий интерес властителей восточных империй к дипломатическим миссиям из дальних стран.

Государственность в евразийском ареале структурируется по вертикальной оси личного совершенствования или, точнее, самопреодоления. Она декретирует политику метанойи, «превосхождения ума», укорененную в «за-душевном общении». В своем пределе она есть имперское государство, возвышающееся над племенными общностями и оправдываемое «небесной» глубиной человеческого бытия. Другой ее полюс – чистая актуальность практики, анонимная повседневность, лежащая по ту сторону права и даже обычая. Первое соответствует пределу трансценденции, второе – пределу имманентности, и между ними существует неопределимая, но нерасторжимая внутренняя связь – связь в стихии первозданной, еще не загнанной в политику свободы, некая – если воспользоваться примером из русской истории – тайная смычка царского самодержавия и казачьей «вольной воли». То и другое есть начало праднично-избыточное, исполненное всепокоряющей жизненной мощи. И не случайно в придворном искусстве изображения пышных дворцовых церемоний соседствуют с картинами народных и храмовых празднеств.

Империя предусматривает существование локальных культур, но не позволяет последним формулировать свою идентичность, опрокидывает общественное сознание в еще не опознанную, не усвоенную сознанием актуальность переживания. Локальность в империи неотделима от чистой практики повседневности. Лишь благодаря постепенному срастанию духовных ценностей и материальных форм быта локальное своеобразие жизни усваивает себе значение национально-политической, идеологизированной общности. Последняя, впрочем, способна долгое время имитировать имперские формы (ср. примеры Германии и Японии).

Империя периодически встает из многообразия локальных культур, созидаемая упованием небесной полноты жизни. И с такой же регулярностью неудержимо растворяется, уходит в песок чистой актуальности быта. Примечательный, имеющий свою метафизическую глуббину факт: правителям империи было свойственно прятать свои могилы. Однако речь идет, повторим еще раз, о двух полюсах одной оси жизненного сознания. Распад империи не устранял предпосылок к ее возрождению.

Легко видеть, что политика метанойи не сводится к той или иной политической общности. Она есть явление, по сути, метаполитическое, неосознаваемое условие всякой политической формы, то самое Дао, о котором в китайском каноне «Книга Перемен» сказано, что «люди пользуются им каждый день, а того не ведают». В пространстве метаполитики власть утверждает «таковость» всякого существования – реальность одновременно универсальную и конкретную – и тем самым восполняет все сущее. В восточных языках управление означает выправление. Поэтому на Востоке властвующий, как сказано в даосском каноне «Дао-дэ цзин», «все превосходит, будучи сам по себе», но в этом состоянии само-превозмогания оказывается воистину состоятельным, ибо в нем он со-стоятелен с миром, со-относится с динамизмом всего живого и, добавим, со-ответствен со всеми живыми существами. Властитель восточной империи повелевает миром именно потому, что им оправдывается бесконечное разнообразие жизни. Ближайшим прообразом этого разнообразия является стихия повседневности – столь же необозримая и необъективируемая, как и «небесная высь» верховной власти. То и другое доступно не наблюдению и изучению, а интуитивному постижению. Как сказано в «Дао-Дэ цзине», «о лучших правителях древности знали только то, что они существуют». В рамках этого (мета)политического уклада отсутствующая в себе, «пустотная» власть и общество, лишенное форм и принципов, растворенное в актуальности бытия, друг для друга непрозрачны, друг друга не замечают и все же взаимно преемственны и друг от друга неотделимы, ибо принадлежат изначальной цельности всеобщей совместности и даже, можно сказать, со-вместительности всех вещей.

Евразийская метаполитика обращена к предельным горизонтам опыта. Она не имеет установленных форм, значимо отсутствует в общественном сознании, но является условием всякой деятельности человека. В известном смысле она соответствует понятию политического в смысле неустранимого, не поддающегося регулированию разрыва в человеческом опыте, который делает возможной все виды политики.

Здесь самое время вспомнить политическую философию Никколо Макиавелли. Этот великий флорентиец навлек на себя гнев благонравных писателей Европы тем, что указал на невозможность полного равенства и взаимопонимания и, следовательно, честности в политике. В делах управления, утверждал он, можно либо управлять другими, либо быть управляемым другим, но нельзя иметь какой бы то ни было ясной и объективной договоренности. Макиавелли не был циником. Напротив, он был на редкость честным мыслителем, стремившимся понять, как делается политика, какова она на самом деле. Но его открытие имело чрезвычайно важные последствия как раз для политической теории. Оно фактически не оставляет места для какого-либо всеобщего принципа или идеи политической жизни, вообще для любого общественного консенсуса. Тем самым оно отрицает политику в европейском смысле, – как публичное согласование человеческих интересов – но оправдывает евразийское понимание политики как управления недоступного пониманию управляемых и притом без применения насилия в отношении этих последних. Вспомним сентенцию даосского канона о том, что мудрый правитель неприметно смиряет подданных, рассеивая их «избыточные желания», (т.е. требование благ для себя, потакание личной корысти) в «первозданной цельности» бытия и, следовательно, устраняя предпосылки общественного нарциссизма и самой идеи идентичности. Главная заслуга доброй власти – целомудрие ее подданных, пусть даже оно часто кажется простодушием.

Итак, евразийская традиция государственности дает образец метаполитической общности, выявляемой по ту сторону всех «основополагающих принципов» и частных форм политики. Метаполитическое измерение социальности соответствует, собственно, безусловной открытости человека миру или, точнее, самому зиянию бытия. Именно таков мудрый правитель согласно «Дао-Дэ цзину»: он «все вбирает в себя, как мутный поток». Чистота само-опустошившегося сознания наполняется всеми красками и звуками мира; отсутствие принципов есть условие применения всех принципов. Политическое в строгом смысле относится к неустранимому зазору, извечной трещине между данностью мира и открытостью миру. Его невозможно ни определить, ни выразить, ни даже обозначить, эта трещина бытия охватывает собой, растворяет в себе всякий порядок существования. Но как раз поэтому делает возможной человеческую социальность.

Мировая со-вместительность превосходит всякое формальное единство. Ей, как уже говорилось, соответствует опыт первичного фантазма, который сам предстает ничем иным, как ускользающей совместностью актуального и виртуального измерений опыта. Как плод само-оставления сознания, она указывает на безусловную сообщительность человеческих жизней по ту сторону всех общественных институтов и политических режимов. Она есть самое надежное обещание вселенской значимости человека, предчувствие и предвестье небесного человечества.

Как пустота мирового фокуса, разрыв, творящий вселенскую гармонию, евразийское пространство допускает со-владение миром, содружество как commonwealth в том смысле, что мы разделяем совместительность, она же богатство мира, именно тогда, когда разделяем мир. Или, как говорится в том же «Дао-Дэ цзине» как раз по поводу устроения административной иерархии, «в великом разделении ничего не разделяется» (гл. 28). Почему? Хотя бы потому, что бесконечное деление выявляет высшую цельность бытия. Так со-отнесенность вещей обеспечивает полноту каждого существования и самодостаточность каждого момента времени. Оттого же социальность в евразийском укладе, питаясь мудростью всеобщей центрированности, остается политически нейтральной, все-вместительной.

Очевидная слабость имперского уклада кроется в невозможности предотвратить забвение символической глубины культуры как декорума истины, что ведет к отождествлению виртуальных и эмпирических измерений опыта, духовной правды и законов материи, к господству «логико-грамматического параллелизма» в познании и подмене символической пользы «техники сердца» материальной эффективностью техники орудий. Это и произошло на исходе Средних веков, в момент зарождения массовой культуры как в Европе, так и на Дальнем Востоке.