Телесное сознание в китайской традиции.

Владимир Малявин

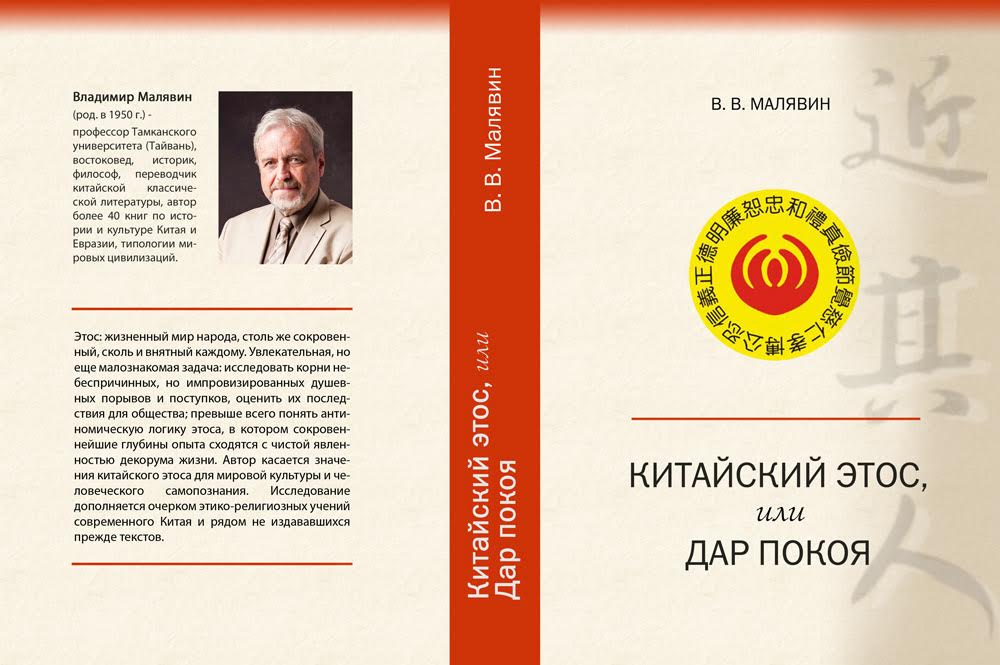

Сообщаю приятную новость: моя новая книга «Китайский этос, или Дар покоя» вышла из печати в Петербурге. Тираж ее небольшой, и пока неизвестно, как она будет распространяться и поступит ли в открытую продажу. Желающим приобрести ее предлагаю оставить свои контакты в фейсбуке. Когда появится возможность, мы удовлетворим заявки. А пока предлагаю очередной фрагмент из этой книги. В нем перечисляются основные свойства особого рода бдения – телесного сознания, которое сопутствует ритуальной практике – подлинной основе китайской традиции.

1. Телесность существует постольку, поскольку несводима к физическому телу, являющемуся объектом мысли. Она есть «иное» мысли, и, будучи заданной сознанию, интимно внятной ему, отсутствует в любой его данности. Мерло-Понти назвал ее «тайником жизни». Всякое суждение о телесности носит характер иносказания, свидетельства. В таком случае основным принципом познания и даже связи всех вещей (задаваемой именно ритуальным действием) является правильная ориентация и выверенность движений. Философия тела есть не правильное мнение, ортодоксия, а правильное действие, ортопраксия, что нам уже известно на примере отношения Конфуция к ритуалу. Здесь высшая реальность – не бытие или какая бы то ни было субстанция, а именно со-бытие, событийственность всего сущего, абсолютная встреча никого с никем и всего со всем. Телесное знание есть не что иное, как умение «соответствовать вещам» (ин у), пусть даже речь идет о несопоставимых мирах. Такова мудрость: умение быть в согласии со всеми, но «одиноким», ни с чем себя не отождествлять и ничему себя не противопоставлять. Мудрый пребывает в «пересечении» (цзяо), взаимном обмене сил, которые предполагают безусловное единство всего сущего, но единство неформальное, скрытое в бесконечном рассеивании, постоянно соскальзывающее в нюанс. В его жизни есть только частности, отдельные случаи, но именно поэтому в ней нет ничего незначительного и случайного! Итак, телесность есть совместность несоизмеримых величин, «хаотическоое всеединство» (хунь хэ), конгруэнтность сил, пространство контакта, утончающегося до бесконечности благодаря телесной интуиции цельности. Это и составляет тайну китайских учителей каллиграфии, военной стратегии, боевых искусств, даже театральной игры, ибо эти учителя суть прежде всего мастера контакта, встречи, сообщительности сердец. Как интермодальная реальность, телесность существует в модусе времени, представляет собой превращение (хуа), столь же вездесущее, сколь и уникальное, ситуационное. В ее цельности есть только единичности, «таковость» момента. Последняя есть условие сообщительности всего сущего, и в этом качестве составляет природу «великого тела» мировой жизни. В таком случае правильная ориентация есть только «следование» «импульсу» превращений или, можно сказать, точке бифуркации (по-китайски «рассеивания») мировых процессов. Учение в этой картине мира означает самовосполнение вещей, автопоэзис сознания, т.е. самопорождение закономерностей в спонтанном раскрытии природы вещей, свершение всякого совершенства, чистое событие как отсутствующая преемственность и бездонный покой. Классическая фраза из «Книги Перемен» на этот счет гласит: «Перемена немыслима, бездеятельна, в безусловном покое недвижна, а, придя в возбуждение, проницает весь мир».

2. Обращение к «великой мудрости тела» (Ницше) предполагает всматривание «внутрь себя», как в Китае и называли медитацию. Соответственно, оно требует отстранения или даже, можно сказать, освобождения от диктата визуального восприятия, которое представляет мир прозрачным, полностью доступным наблюдению и внушает желание владеть миром и себе подобными. Ищущий себя в темных глубинах своего существования нацелен не на господство, а на коммуникацию с миром уже потому, что встреча – вечно ожидаемая, но всегда случающаяся внезапно – есть самая интимная правда человеческого существования и подлинная основа культуры. Итак, первое условие открытия заново телесного знания – отказ от поверхностной, скрадывающей глубину опыта связности рационального образа мира и сопутствующего внешнему восприятию автоматизма привычек. Подвижник Дао, говорили китайские учителя, должен «остановиться», а потом «остановить остановку». Или, согласно другим формулам, он «подобен слепцу, идущему без посоха» «Си суй цзин»), «постигает в глубине» («Книга Перемен»), «сообщителен в сокровенности» («Дао-Дэ цзин»), «прозревает незримое» («Чжун юн»). Внутренняя глубина опыта – важнейшая характеристика просветленной телесности, и первый шаг к ее открытию – прерывание «потока сознания», отделяющего нас от чистого про-ис-течения жизни. Второй шаг – рассеивание всех форм, стремление ко все более тонкому контакту в бесконечном приближении к предельному единству бытия, столь же цельному, сколь и пустотному. Когда это рассеивание сменяется утверждением «абсолютного субъекта» (как в феноменологии христианства Анри), мы наблюдаем рождение догматической религии.

3. Жизнь тела как среда и сама сила превращений предстает условием всякого существования. В этом качестве телесность китайской традиции обнаруживает сходство с пониманием тела в западной феноменологии как «априорной структуры душевных актов» (Шелер), «детерминанты опыта» (Мерло-Понти), «абсолютного субъекта, являющегося ключом к мирозданию» (Анри). Согласно емкому суждению древнего конфуцианца Мэн-цзы, тот, кто «вернется к себе» (букв. «к телу») и достигнет высшей цельности духа, стяжает «великую радость». Ритуал подлежит воспроизведению и сам возвращает к началу существования, к трансцендентности самой жизни в ее бездонной внутренней глубине, она же изначальное прошлое, которое никогда не было настоящим. Радость в данном случае относится к внезапному прозрению света во мраке вездесущей границы, к открытию новых горизонтов мира в усилии самопреодоления, т.е. раскрытия себя зиянию бытия. Одновременно феноменология телесного опыта утверждает сокровенную природу реальности. И семантически, и экзистенциально, эта сокровенность (или акт сокрытия или даже, точнее, самосокрытия) имеют два уровня или стадии, соответствующие разным уровням духовного совершенства равнозначного чувствительности духа.

4. Возвращение к телесности знаменует ход мысли противоположный интеллектуализму философии Запада. На Востоке сознание вместо того, чтобы утверждать свою самостоятельность перед присутствием тела и манипулировать им, напротив, отпускает свою хватку, отказывается от оппозиции субъекта и объекта и уступает себя потоку жизни, одновременно одухотворяя ее. Поскольку сознание возвращается к полноте жизни, восходит, так сказать, от малого к великому в себе, ему достаточно «отпустить», «оставить» себя, что значит высвободить в себе неисчерпаемый жизненный потенциал. Чтобы прийти к себе, нужно просто перестать бороться с собой. Конечно, чтобы пройти этим возвратным путем, нужны воля и решимость, но они проистекают не из слепой веры, а из интимно внятного принципа существования самого тела как единства несоизмеримых величин. В истоке нашего опыта, говорит Мерло-Понти, «мы находим сущее, узнающее себя непосредственно, ибо оно и есть знание себя и всех вещей». Мерло-Понти называл эту способность «безмолвным когито» и отмечал ее «таинственность». В Китае еще Конфуций утверждал, что высшее знание – то, которое имеют «от жизни». Тот же Конфуций был убежден, что он «знал волю Неба», но познавать ее надо «молча на ощупь». Тема «врожденного знания», которое без раздумий дает точную моральную ориентацию в жизни, стала главной темой позднейшего конфуцианства. Особенно часто прозрение «подлинности» в себе описывалось как «обретение себя» (цзы дэ), что означало не прозрение некой метафизической сущности «я», а, напротив, очищение опыта от всех субъективно-психологических наслоений в нем. «Забываю себя, и я велик», – говорил ученый 15 в. Чэнь Сяньчжан, добавляя, что наше сердце бездонно и вмещает в себя весь мир. Тот, кто «обрел себя», пояснял Чэнь Сяньчжун, «ни за что не держится и ничего не отбрасывает, не знает ни внешнего, ни внутреннего, ни большого, ни малого, ни тонкого, ни грубого, но для него все пронизано одним», и он пребывает «в круговороте Великого Предела». В этом состоянии «небо само собой доверяется небу, земля сама собой доверяется земле, я сам собой доверяюсь себе, все само собой движется и покоится, развертывается и свертывается, никто никому не прислуживает, буйвол сам делается буйволом, лошадь сама делается лошадью» и т.д. Очевидно, что для китайского мыслителя не рефлексия, а практика устанавливает истину. Но эта практика досконально сознательная, дающая стратегический, т.е. непрямой, невидимый, контроль над миром. Живший два столетия спустя Лю Цзунчжоу выделял в понятии «обретения себя» у Чэнь Сяньчжуна способность скрытно направлять течение своей жизни подобно тому, как опытный кормчий без усилий управляет лодкой.

5. В мире освобожденности от себя ради себя не действуют субъектно-объектные и причинно-следственные отношения, он есть только сверхгармония хаоса, бездна резонансов и ревербераций, «онтологическое настоящее» (Мерло-Понти), вмещающее в себя все прошлое и будущее. Сознание, оставившее себя себе, обретает не ясность рефлексии, а чувствительность духовного бдения. Его жизнь есть интерактивность, между-бытность бытия. Недаром в китайском языке понимание обозначалось словом «встреча» и в особенности «телесная встреча» (ти хуэй), но равном образом и «сердечная встреча» (синь хуэй). Здесь вещи вовлечены в отношения, как говорил Мерло-Понти, «обратимости», пределом которой является отсутствие различия между «видящим и видимым». Здесь все на виду, но никто ничего не видит; все перелается, но никто ничего не передает. Именно таков смысл изречения Лао-цзы: «созерцать Поднебесную исходя из Поднебесной». Природа этого континуума прерывности остается неясной. Западные исследователи, подобно Мерло-Понти, могут лишь констатировать нераздельность субъекта и мира в континууме саморазличия (фактически времени), называя ее «экологической самостью» (Нейссер), «синкретической социабельностью» (Валлон), «проприосептивной самостью» (Галлахер) и т.п. Наблюдения над новорожденными позволяют утверждать, что сознание уже в его истоке «состоит из проприосептивной сознательности, которая имеет экологическое обрамление и находится в интермодальной коммуникации с экстеросептивным ощущением (прикосновение)… В младенце имеется естественное интермодальное сродство между собой и другим». В китайской традиции – например, в «Дао-Дэ цзине» – младенец тоже выступает прообразом мудреца. Тем не менее, «интермодальное сродство» считалось на Востоке результатом долгого учения и относилось к высшим уровням духовного просветления. Еще одно важное различие между отношением к телесному знанию на Западе и Востоке состоит в том, что западные исследования остаются интеллектуальным проектом и, как правило, ограничиваются констатацией глубинной преемственности между «я» и миром, тогда как на Востоке познание телесной мудрости преследовало практические цели. Оно включало в себя и моральное совершенствование, и прозрение бытийных оснований жизни, и лечебно-оздоровительный аспект, а на поздних этапах китайской истории также занятия боевыми искусствами.

6. Если западная мысль никогда не могла преодолеть дуализм тела и духа, сознания и материи, то китайская мысль рассматривала телесную и духовную жизнь в свете единой соматической субстанции, так называемого ци. Это понятие не имеет даже приблизительных аналогов в лексиконе европейской философии и обычно переводится – очень неточно – как «энергия», «жизненная сила», «пневма». В действительности речь идет не столько о некоем энергетическом поле вселенной, сколько об информационной матрице жизни, включающей в себя и сознание. В соответствии с китайскими космологическими представлениями считалось, что природа ци – мировые превращения, а в своем чистом, первозданном состоянии оно воплощает «великую пустоту» и вместе с тем всеединство мира в его неисчерпаемом разнообразии. Различалось множество видов ци, но в практике духовного совершенствования наибольшее значение имело разделение на «посленебесное ци», относящееся к миру вещей, и «прежденебесное ци», существующее в цельности предвечного События прежде разделения мира на дух и материю, сознание и жизнь. Для ученых людей Китая понятие ци убедительно обосновывало преемственность всех форм и фаз жизни от материального субстрата до высшей просветленности духа. Та же преемственность удостоверяется понятием «сердца» (синь), которое в китайской традиции обозначало сознание и ум. Речь идет, так сказать, о «сердечном сознании», некоем органическом единстве разума и чувства.

7. «Возвращение к телу», равнозначное достижению «соответствия» духа несотворенной «единотелесности» Великого Пути, есть не что иное, как возвращение к моменту со-творения мира, рождения всех вещей. Оно дарует способность пред-видения, предвосхищения событий, засвидетельствованную уже изречением из военного канона «Сунь-цзы»: «выйти позже, а прийти раньше (противника)». Это мир грядущего, где еще ничего нет, но все уже есть, вездесущей между-бытности. В нем, стало быть, исчезает различие между актуальным и виртуальным. Начиненное взрывчатой силой бытия, оно соответствует кинестезису, динамическому единству живого тела, которое в китайской традиции лежит в основе личной идентичности. Речь идет, как мы помним, об идентичности не субъекта, а действия и состояния. Такая идентичность требует обостренного духовного бдения, т.е. способности целиком открыть, вверить себя инобытию, и ее достигают посредством долгой, в своем роде систематической тренировки. В телесном опыте она соответствует, повторим еще раз, динамической, непрерывно обновляющейся цельности живого тела, которая представляет собой определенный личностный стиль. Как известно, «стиль – это человек». Именно стиль, как заметил еще Мерло-Понти, подлежит передаче в практике телесного обучения. Он составляет «лица необщее выражение» отдельных школ искусства и духовной практики.

8. Очевидны параллели между природой телесного опыта и китайского этоса или, точнее, первое определяет второе. В обоих случаях акт «само-оставления» предполагает соприсутствие покоя и вечнотекучего хаоса. Подобно тому, как забытье находится в отношениях, пользуясь термином Мерло-Понти, взаимообратимости, взаимного замещения с непостижимой сложностью телесного состояния, покой, порождающий социум китайского этоса, сосуществует с бесконечно сложным миром повседневности. Именно в этом смысле надо понимать аналогию между телом мудреца и государством в китайской традиции. Кроме того, центрированность как чистая временность, бесконечное само-различение есть само существо телесного сознания, которое живет не идеями или понятиями, а длительностью мгновения. «Благородный муж живет центрированностью мгновения», – говорится в трактате «Чжун юн». Центрированность мгновения – лучшее определение китайского этоса.

9. Из первичности «темного когито» тела проистекает главенство категорий отсутствия и пустоты в китайском мировоззрении. В канонах духовно-боевой гимнастики тайцзицюань говорится, например, что тело подвижника «не имеет ни форм, ни образов, и все пронизано пустотой». Но пустота, как уже говорилось, опустошает себя и оборачивается… великим изобилием образов, о чем говорится уже в «Дао-Дэ цзине»: «вещи рождаются в великом изобилии, я созерцаю их возврат». В месте покоя, со-в-местно с ним выявляется необозримое марево жизни или, как говорили в Китае, «чаща тьмы образов» (поразительное совпадение с древнегреческим образом первобытия как «леса», или гиле).

«Центрированность мгновения – лучшее определение китайского этоса….» — в мгновении нет никого, и благородного мужа, он остался в памяти вместе со своим телом.

Центрированность мгновения — это центр ничего, нуля.

Не быть в центрированности мгновения — означает возвращаясь к прошлому, витать в лабиринте рефлексии. И следовательно отказ от себя, акт «само-оставления» — это всего лишь отказ от заблуждений и выход из лабиринта рефлексии, где нет границ между «я» и «не-я», «это» и «то», субъекта и объекта. Это и есть возвращение к «единотелесности» — воротам ко всему чудесному в мире, «другому небу», которое прячется за тем что «я» видит «своими» глазами. Поэтому и говорится «встретил Будду — убей Будду», встретил благородного мужа — убей благородного мужа. Ведь это всего лишь ИЛЛЮЗИЯ убийства.