Снова лёсс. Часть вторая.

Владимир Малявин

В 20 километрах от главного города провинции Тайюаня находится так называемое Цзиньское святилище (Цзинь сы). Оно стоит на месте родового храма правителей древнего царства Цзинь, существовавшего здесь с Х в. до н.э., но давно переросло свои первоначальные рамки. Теперь оно стало настоящей энциклопедией культуры Лессовой страны в ее наглядных монументальных формах (насколько можно говорить о монументальности в китайской традиции, которая вся пронизана идеей эфемерности, призрачности вещей). В планировке этого храма-парка нет регулярности и симметрии почти обязательных для храмовых комплексов Китая. На большой площади, где вьются ручьи и высятся там и сям могучие кипарисы, разбросаны самые разные «памятники», одновременно культурные и природные: храмы и кумирни (их тут более двух десятков), павильоны и мосты, театральная сцена, монастырь, светская академия, мемориальные стелы, железные статуи воинов, а рядом – священные деревья и камни. Все это стоит без явного плана и порядка, даже без геометрии прямых линий. По всему видно, наросло само собой за многие века. Место было бойкое: каждый месяц здесь проходило по два-три молебна, а еще Академия с ее классами и учеными собраниями, монастырь с монахами и паломниками и т.д.

Конечно, святилище не может быть без центра, и его роль выполняет храм Святой матери, изначально посвященный прародительнице Цзиньских царей. Храм и расположен примерно в центре всего комплекса. Он стоит над святым источником и квадратным прудом с рыбами, т.е. над водой – стихией мягкой, женской. Нынешнее здание восходит к 11 в. В нем есть статуи Святой матушки и ее 42-х слуг и миловидных прислужниц, фасад украшен тонкими колоннами, обвитыми драконами хоть и царского вида, но тощими, худосочными, ибо не приличествует женщине быть сильнее мужчины. К храму ведет необычный крестообразный мост, который китайцам напоминает птицу с расправленными крыльями. Мост-крест, да еще с водной стихией внизу, без прочной основы как будто представляет двойное движение расхождения-схождения, именно: застывший полет. А точнее, поскольку крест есть схематическая форма круга и в конечном счете сферы, легко представить, что весь пестрый состав святилища, словно повинуясь незримому скручиванию-раскручиванию спирали универсума, вращается вокруг пустого, текучего центра, не подчиняясь формальному порядку. Это цельность множественности, гармония спонтанной совместности голосов земли, заключенная в животворную пустоту водной чаши.

К источникам местные жители явно неравнодушны. В своей деревне наш водитель тоже привел нас к источнику, который в надписи над ним назван то ли божественным, то ли духовным. Доступ к воде, с гордостью объявил он, открыл для всех его отец, деревенский парторг. Обычная история: для партии – отчет о достижениях, для народа – легенда о чуде. В чиновниках-мелиораторах народ всегда видел божественных благодетелей. Самый известный пример – древний правитель Сычуани и создатель крупнейшей системы орошения Ли Бин, который стал одним из самых почитаемых богов местного пантеона. В управлении водной стихией техника имперского администрирования непостижимо сходится с фольклорной магией и приобретает черты священнодействия. От этого китайский фольклор отличается до странности здравомысленным тоном, почти лишен ореола тайны. Но, не имея тайны в себе, он на тайне стоит, ведь темная глубина народной стихии неустранима, как глубина вод. Он молчит о своей тайне. Или в лучшем случае намекает на нее по-женски уклончивым, мягким способом. Взять хотя бы столь распространенный на Лессовом плато культ «святых матушек» – мотив очень древний, в известном смысле ставящий границы патриархальному укладу или, вернее, приоткрывающий внутреннюю глубину этого уклада. Со временем народные или, как их называют власти, «нечестивые» секты, коих тут предостаточно, вывернули традиционный порядок наизнанку: их приверженцы, подобно русским хлыстам, поклонялись женским божествам, в особенности анонимной «Нерожденной Праматери». Если фольклор всегда нем, то в оппозиционных сектах эта немота становится уже нарочитой таинственностью.

Вернемся к пространству Цзиньского святилища. Движение по кругу, да еще двойное, не может не отражаться в самом себе и порождать своего двойника, вернее, бесконечно множить двойников. Напротив храма Святой матери, как символ такого двойничества, стоит одна из самых старых в Китае и прекрасно сохранившаяся театральная сцена 11 в. с ажурной, загнутой по краям вверх двойной крышей, словно приседающей к земле, чтобы у самого своего края взмыть, как птица-мост, в небеса. Таково, между прочим, действие главного принципа китайского миропонимания – «согласного единства Неба и Земли», свершающегося в человеке и благодаря ему. К примеру, в тайцзицюань нужно отпустить и, значит, опустить свою жизненную силу-ци, чтобы она устремилась вверх, отсекая противника от его «корня». Так морская пучина играет лодкой или мяч, ударившись о землю, подскакивает в воздух.

Сцена носит название «терраса водяного зеркала». Очевидно, ее назначение – отражать реальность. Но там, где реальность есть не просто соотношение, встреча, но и наложение витков мировой спирали бытия, подобие не может быть пассивным отражением, бледной копией оригинала, коего в опыте встречи и не бывает. Напротив, оно несет в себе избыток бытия, интенсивно проживаемые моменты жизни. Оно превращает бытие в бытийствование, открывает в жизни чистую жизненность, буквально творит мир. Ведь схождение, встреча соответствуют, по сути, обоюдному преображению вещей, они производят нечто более реальное, чем так называемая действительность: вечносущие типы, качества существования, памятные узлы жизни. Бытийное самоотражение требует, конечно, рефлексии и нравственной оценки, выявляет непреходящее в потоке времени. В сущности, китайский театр представляет сверхчеловеческое, «небесное» начало в человеке. Недаром его пьесы игрались для богов (которые, впрочем, изначально были великими людьми). А как зеркало усилий духовного совершенствования, это нравственный суд – подлинно вселенский, охватывающий весь природный мир. Есть множество легенд о «мудрых» деревьях или камнях в китайских храмах, которые разными способами выявляют праведников и злодеев.

В моменте преображения, потенциально всеобщем, утверждается природа каждой вещи, разделяется возвышенное и низменное, истинное и ложное, вообще утверждается бытие мира в его неисчерпаемом разнообразии. И не случайно театр Цзиньского святилища имеет три сцены, на которых разыгрывались одновременно три разных действия. Настоящее отражение и его нравственный суд постоянно множат образы реальности, но, как ни странно, не для того, чтобы скрыть правду, а, наоборот, чтобы внести правду в мир.

Что такое эта сфера «единого сердца Неба и Земли», вмещающая и природный, и человеческий мир и составляющая незримый стержень времени, в котором «правда сердца» снова и снова возвращается в жизнь усилием самопревосхождения духа? Не что иное, как родовое тело человечества – цельное и полное в своем рассеянии, снимающее все физические расстояния без упразднения этической дистанции, так что просветленное сердце способно открыть в каждом существе своего ближнего. Театр – форма аскезы этого надвременного или, если угодно, всевременного тела. Характеристика этого азиатского Левиафана, высказанная мной десять лет тому назад, и сегодня кажется мне точной:

«Родовое тело есть абсолютное место, некий китайский Dasein: нелокализованная конкретность, момент полной открытости и самовозрастания духа, в котором пустота просветленно-зеркального сознания сходится с пустотой самоотсутствия бытия еще до появления мира. Есть «чудесные» соответствия, которые существуют прежде соотносимых вещей. Есть правда, которая не требует доказательств. Пребывая в этой у-местности живой жизни, мы не столько находим истину, сколько ходим по ней, не столько нападаем на истинное слово, сколько падаем на него».

Нужно бы добавить, что это тело есть настоящий «колодец времен», в котором мы приникаем к самой седой древности, к моменту рождения мира. А встреча мировых полюсов может быть вполне наглядно-природной: у храма Святой матери еще стоит на подпорках древний кипарис, на одно стороне которого есть углубление, напоминающее вульву, а на другой – нарост похожий на фаллос. Оба деликатных места отполированы до блеска прикосновениями людей многих поколений, моливших о чадородии.

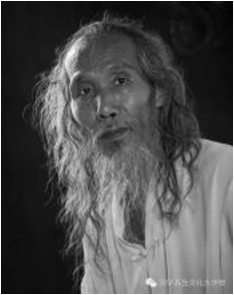

С Цзиньским святилищем связано много известных в китайской истории имен, но всех затмевает имя Фу Шаня, местного уроженца, жившего в 17 в. Это был человек обширных знаний и многогранного дарования: конфуцианский эрудит, даосский монах и поклонник Будды, выдающийся каллиграф и живописец, большой знаток медицины, причем главным образом по части гинекологии. Уже в молодости не пожелавший пойти на службу, он позже не скрывал своей неприязни к завоевателям-маньчжурам и многие годы жил при Цзиньском святилище в некой «пещере плывущих облаков», прозванной в шутку «пещерой чайных ароматов» за пристрастие Фу Шаня к этому излюбленному напитку ученых людей. Тихая, насыщенная духовным подвигом жизнь: чисто китайская фронда. А вообще наследие Фу Шаня настолько сложно и загадочно, что писать о нем приходится пока в предположительном модусе, что-то вроде: «Фу Шань, каким я его представляю» (есть у французов такой жанр).

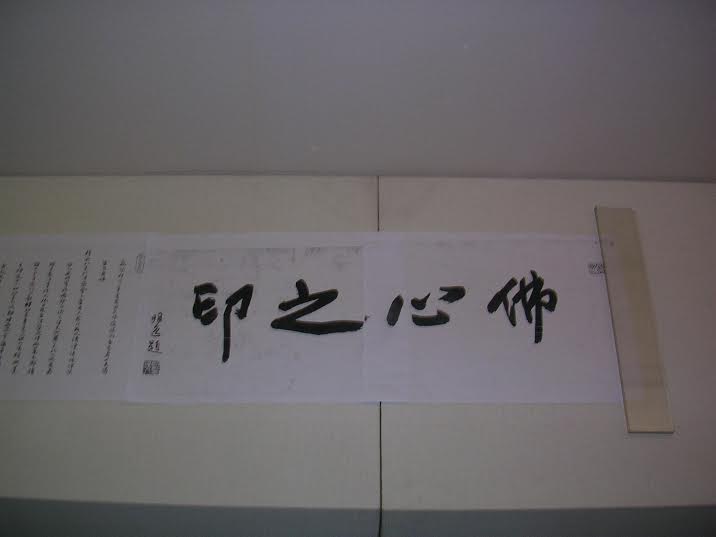

В святилище есть музей каллиграфии Фу Шаня, и в прошлое посещение меня поразили смелые слова, приписанные к одной надписи: «Печать сердца Будды». Неужели знал, о чем писал? А в этот раз меня взволновала надпись, которую я привожу здесь в буквальном переводе вместе с оригиналом:

«Природа упокоена: в сердечной встрече уносишься вдаль.

Телом свободен: каждое дело полнится радостью».

性定會心自遠

身閑樂事偏多

Вполне традиционная парная надпись, составленная из чеканных, столетиями вызревавших формул. Немного выбивается из ряда выражение: «в сердечной встрече уносишься вдаль». Похоже на кредо романтиков: «там хорошо, где нас нет», но только китайский романтик сам уносится туда, где его нет. Он притязает на то, чтобы сознавать свое не-сознавание. Тут и вправду почувствуешь себя Буддой. Но если я сам (от себя?) «далеко», то кто сознает эту дистанцию и почему это сознание наполнено радостью? Великая тайна. Здесь слова бессильны, и мы можем сказать только, что секрет китайской мудрости – это способность вместить в себя мир от «сердечной встречи», она же духовное прозрение, ощущаемое не иначе как внутренний толчок, удар. Быть мудрым – значит, по слову поэта,

Всечасно ждать удара

Или божественного дара…

Вспоминается «И Цзин», где о реальности –никак там не названной – сказано: «покоится, а от воздействия проницает мир». Речь, надо полагать, о чистой сообщительности вне формальных связей, пределе одухотворенной чувствительности. Вот и сознание живет, пока оно… отсутствует. А суть его – бесконечно тонкая грань между «мною в мире и миром во мне».

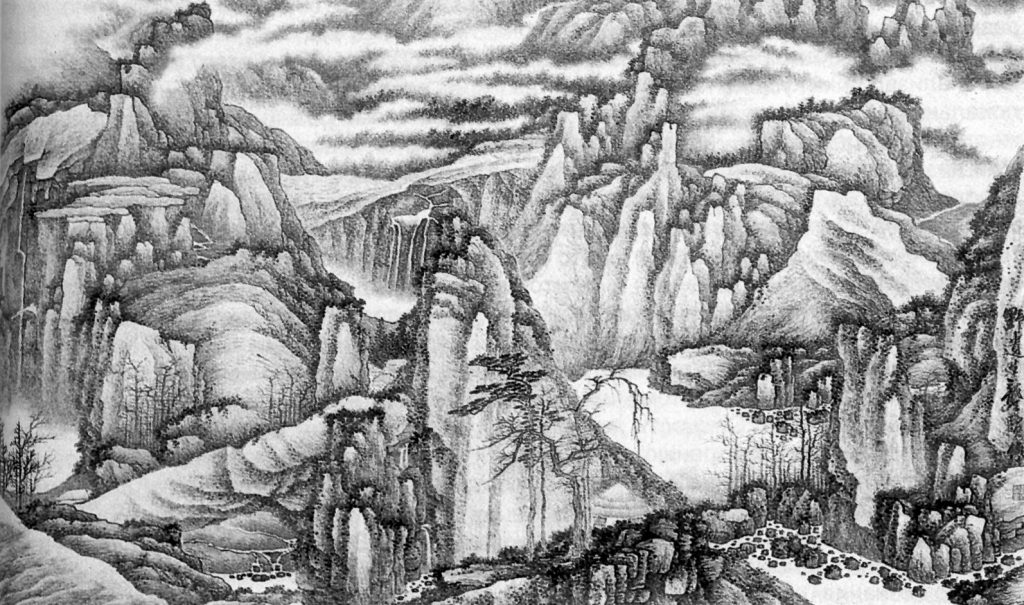

Итак, просветленный, или подлинно сердечный, ум есть только чистая встреча. Встреча ничего с ничем. Несущее, все в себе несущее. Пространство «зеркала вод», наполненное образами всех вещей. Археология духа: следы Начала и без-начальные следы, высвечиваемые внутренним светом прозрения, в котором никто ничего не видит. Изначально здесь нет разделения на внешний и внутренний мир и, следовательно, вопроса о том, что реально и тем более что реальнее? Просто нескончаемая череда видов, «тысяча пиков, десять тысяч ущелий», свободное плавание в море жизни (фу шэн), отмеченное «печатью сердца Будды», потому что здесь жизнь творит-ся, делает себя в своей раз-делке, самопотере, встрече отсутствующего с отсутствующим: несотворенной пустоты и наработанной само-опустошенности духа. Но в картинах Фу Шаня (как и его современников) уже подчеркивается нереальность видимого. Мир на них лишен плотности, сведен к летучим теням, как бы в забывчивости прочерченным знакам. Скудость изображения заставляет вглядываться в его нюансы, обостряет чувствительность, будит сознание. Это след трансцендентного видения, озаренный светом пустотного, раскрытого миру сердца. Картина утонченная, но в китайском контексте до странности обыкновенная. Не таков ли облик современных китайских городов с их нагромождением безликих и оттого как бы невесомых, карикатурно-пляшущих зданий?

Ученые люди Китая в ту эпоху, как я уже писал, являли почти неизвестную в Европе фигуру консервативного нонконформиста. Они мечтали о «древней правде», как русские старообрядцы о «древлем благочестии». Такая претензия, конечно, не могла понравиться власть имущим, но правдолюбцев спасала нелепость, прямо-таки картинная, их позы. А их страсть к эксцентрике и гротеску была, в сущности, единственно возможным способом свидетельствования об отсутствующей глубине духовного бдения. Эпоха маньчжурского вторжения с небывалой остротой поставила вопрос о внутреннем разладе в опыте, невозможности перебросить мост между утопией и действительностью. Блаженная страна отшельников и небожителей становится угрюмой и безлюдной. Слишком внутренне очевидной, чтобы ее отвергнуть. Слишком фантастической, чтобы в нее верить.

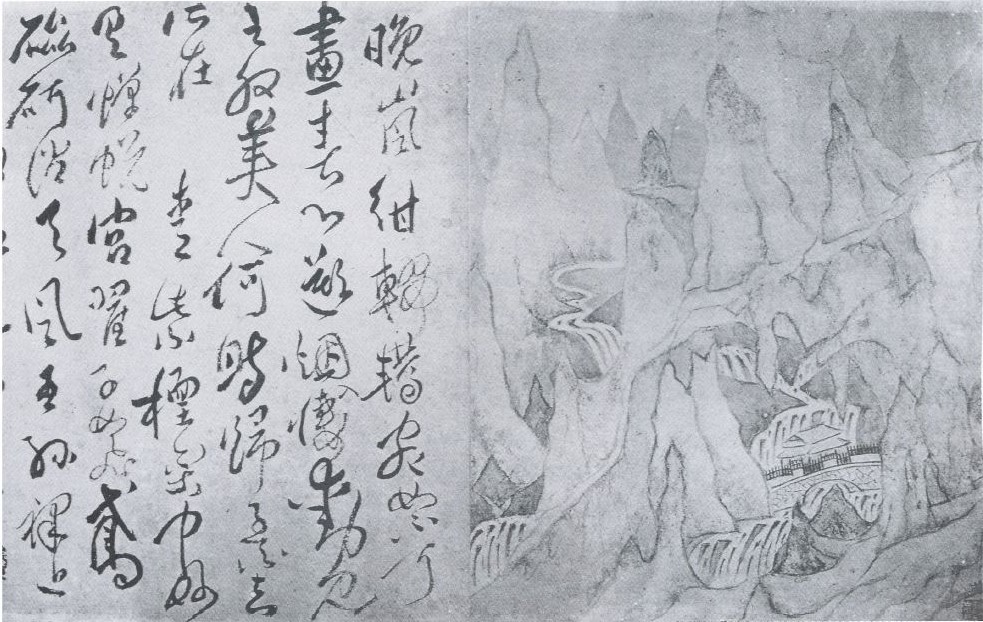

Творчество Фу Шаня, кажется, отмечает момент, когда распад традиционного культурного синтеза становится основой мировосприятия образованной элиты. В его зрелой каллиграфии иероглифы в беспорядке выбиваются из строки, наползают друг на друга и даже меняют свое обличье, как бы выявляя в себе присутствие другого, неведомого знака. Ткань общепонятных смыслов расползается. В поздней скорописи Фу Шаня под видом стандартного знака порой появляются фигуры соответствующих предметов (так часто поступают современные японские каллиграфы) или письмена, используемые в секретной каллиграфии даосов (Фу Шань был как-никак посвященным даосом). Так в общепонятном порядке человеческих слов проступает иной – «небесный», нерукотворный – (бес)порядок, который напрямую соотносится с до-мирной «таковостью» бытия. Таков подлинный смысл китайского «подобия» как соответствия несоизмеримых вещей. Последнее, если воспользоваться древней даосской метафорой, подобно половинкам государственной печати, которые хранятся у разных людей, а когда эти половинки сходятся, образуя целую печать, открывается доступ к тайнам власти.

Маньчжуры, конечно, хотели быть большими мудрецами, чем ученые Срединного царства и приняли экстренные меры для спасения единства распадавшейся традиции: они приказали считать символическую по природе, а теперь еще с изрядным налетом фантастики живопись ученой элиты изображением реалистическим. Говоря конкретнее, присвоили ее стилистике, рожденной «духовным парением», академический статус. С отменой пафоса внутренней дистанции и сопутствующих ему жанровых условностей рухнула вся конструкция китайской эстетики, вся система живописной техники. У традиции «умного» изображения в Китае не осталось перспектив.

Нужно понять: в Китае не просто некуда ездить, там еще и не на что смотреть. Там нужно переживать превращения.

Часть пятая. Скульптура Шаньси.

Часть четвертая. Деревня Дунбицунь.