Что такое китайский этос? Часть вторая.

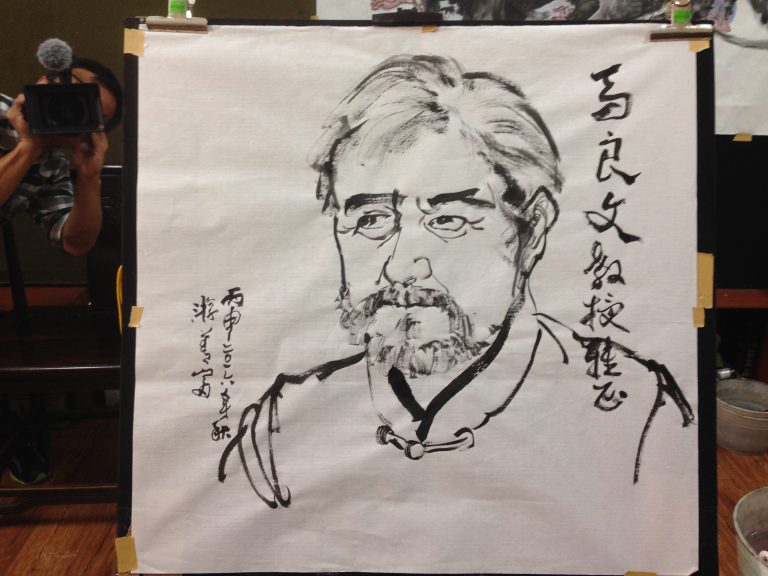

Владимир Малявин

Как видим, в этосе есть только конкретность и подвести его под какое-либо общее понятие невозможно. Средоточие же всех бытийных модусов, оно же предел мировой гармонии предваряет все сущее. Оно познается чутким вслушиванием в то, что еще только зарождается, вглядыванием в «семена» вещей. Главная формула китайской мудрости: «соответствуй сущему в таковости существования». Это значит, что соответствовать надо превращению, каковое и есть таковость всех вещей. В свете этого соответствия все есть в равной мере «то» и «не то», действительно и иллюзорно. Что же касается таковости, то это не сущность, не субстанция, не идея, не форма и даже не бытие, а способ бытийствования бытия, сила про-ис-ходящего. Ее природа – чистая временность как бесконечно утончающееся саморазличение, которое в конце концов сжимается в чистое, беспредметное различие – воплощение абсолютного покоя всевременности, все проницающей и повсюду отсутствующей. В бес-предметном круговороте «реального времени» бытийствования наличное и отсутствующее, актуальное и виртуальное измерения опыта непрерывно друг на друга накладываются вплоть до полного неразличения. Здесь, говоря словами персонажа романа Булгакова, «за что ни схватишься, ничего (уже) нет», но зато есть все, чего нет. В этой, как говорили в Китае, точке «одухотворенного сияния», сквозящей в истоке опыта, «ничто не рождается и не умирает», но все исчезает прежде, чем обретет внешнюю форму. В мире таковости нет вещей, а есть только, как сказал бы Бергсон, длительность, и самая короткая, вечно отсутствующая длительность равнозначная «всевместительной по-все-местности мира» все опережает и потому приуготавливает все предметные миры, дает быть всему.

Таким образом, этос в китайском понимании есть сама сущность времени, временность как вечное саморазличение, что хорошо передается английским словом timing (1). Это непостижимое чувство времени равнозначно самопотере, забвению сущего ради возвращения к началу всего, по-китайски – «исконному облику». Но это возвращение (фань) само возвращается (фу) в мир, возобновляется в актуальности существования. Мудрый забывает, что он забыл. Он живет, напомню, «первичным доверием» к миру.

Момент само-оставления – по сути, непреходящий – дарует безусловную открытость бытию, делает возможным всякое отношение к действительности. От него веет безмерной мощью вечнотекучего Хаоса, самораспада бытия. Но эта сила направлена не на принуждение и подавление других, а, наоборот, на их высвобождение, про-из-растание, восполнение себя. Самая глубокая истина религии состоит в том, что распад и смерть суть свидетельства вечной жизни.

Итак, в исторической хронологии, всегда субъективной и потому идеологизированной, скрывается некая прото-история, архео-история, «история помимо историков» (Н. Рерих), Альфа и Омега времен, в которых человечество может вернуться к первозданной полноте существования. Мудрость и есть не что иное как утонченнейшее «чувство времени», способность «попадать» в промельк вечности в потоке земного времени, что значит: восходить к Небу на противотечении бытия или, как говорили в Китае, воскрешать свой «изначальный облик», воссоединяться со своим «верховным предком».

Китайская мысль следовала предельной естественности существования потому, что исповедовала «оставление всего» ради открытия просвета, позволяющего восстановить цельность опыта. К этосу можно только вернуться еще и потому, что он сам созидается «возвратным ходом» прото-истории. Временность времени принадлежит микровосприятию и укрыта от внешних взоров. Она есть сама фактичность существования прежде фактов. Пустота этой фактичности, чреватая всем богатством бытия, пребывает по ту сторону оппозиции логоса и мифа, истины и сказания и заполняется сказами, преданиями, которые повсюду составляют внешнюю оболочку, защитный покров этоса и совершенно необходимы для поддержания единства любого человеческого сообщества. Кстати сказать, поздняя китайская религия есть целиком продукт подобной квазимифологизации истории: божествами в ней выступают исторические деятели, преображенные в моральные типы, типажи. Превращение личности в сверхвременный тип соответствует восходящему движению сознания в акте метанойи. Творимые этим процессом типовые образы (они и составляют арсенал китайской традиции) извлекаются из смутных микровосприятий и только подобны образам внешнего мира (2). Их назначение было прежде всего дидактическим: они давали знание не природного мира, а духовного бдения, поддерживающего саму открытость бытию. Одним словом, они служили высшему заданию традиции: «передаче Пути».

Стремление китайской мысли прояснить изначальную цельность опыта стала тем фундаментом, на котором сложился жизненный уклад самой устойчивой цивилизации в мире. Выработанное ею понятие этоса отличается особой многозначностью, которая свойственна подобию как мировоззренческому принципу. Мы имеем дело с использованием языка в иносказательном модусе (как иносказания и сказания о всегда ином), смешением субъективного и объективного, внутреннего и внешнего, рефлексивного и внерефлексивного, индивидуального и коллективного измерений человеческой жизни. В этосе воплощается связь индивидов с различными коллективами: семьей, школой, общиной, профессиональной корпорацией, государством. Очевидно также, что этос – реальность историческая: он вызревает столетиями и как раз поэтому не может быть «предметом» мысли, не поддается манипуляциям властвующих.

Вместо резкого, волевого скачка от сложной цельности «жизненного мира» к плоской логике идей этос в китайской традиции воплощает неизмеримую, символическую глубину опыта, присущую уже первичному осознанию собственного тела. Тело – складка, в которой реальность и укрывается, и выходит в мир. В складчатости мира, где все складвается в себя и из себя, не может быть конфронтации, но есть разные степени просветления и чувствительности духа, сращенного с телом. Внимание к складке, к пустоте между-бытности объясняет столь важный в восточных традициях культ тайны и сокрытости истины. Логический же предел этой тайны – всеобщее забвение: учитель и ученик, гласит древняя китайская поговорка, подобны прохожим, которые случайно сторговались на дороге и разошлись, забыв друг о друге. Такова «уютная бездомность» китайского мудреца, предстоящего миру только для того, чтобы открыть – и схоронить! – мир в самом себе. Всякая попытка самоутверждения рассеивается в бездне забытья таковости, одновременно единичной и единой для всех. Но в равной мере любое ослабление духовного динамизма, малейшая нерешительность в пред-стоянии миру убивают человеческое начало в человеке. Вот почему в личном плане близким спутником этоса и в Китае, и на Западе оказывается нравственный суд совести.

Важнейшим и наиболее загадочным для европейского наблюдателя свойством восточноазиатских обществ является их обостренное сознание экзистенциальной (не путать с идеологической) общности или «единого сердца» (вспомним слова Лао-цзы о «сердце народа») всех живущих-бдящих. Эта общность созидается покоем – подлинным условием бесконечной действенности, скрытой в конечном действии. «Ничего не делай, и все сделается», – гласит знаменитая максима Лао-цзы, раскрывающая главный принцип китайского этоса. Кто хочет быть с миром, должен забыть мир. А кто хочет быть маяком миру, должен «скрыть свой свет», отсутствовать в себе. Единство человечества в этосе столь же интимно прозрачно, сколь и недоступно рефлексии и тем более формализации. Этим объясняется смущающая западных наблюдателей неразвитость социальных институтов и «гражданского общества» на Востоке при наличии плотной и прочной ткани социальных связей и колоссального потенциала самоорганизации социума. Скажем больше: пространство восточного этоса, по сути этическое, делает избыточной и даже вредной идею гражданского общества, низводит ее до роли орудия власти.

Невостребованность в восточном социуме западных индивидуалистических идеологий становится очевидной, если учесть, что восточное образование означает возведение опыта к его вечносущим типовым формам посредством ритуальной дисциплины тела и психики. Тем самым восточные традиции позволяют развивать духовную чувствительность до уровня недосягаемого для индивидуальной рефлексии. Восточная повседневность в ее зрелом виде досконально коммерциализированного быта и кишения уличной толпы, погружена в атмосферу как бы всеобщего бдения и предупредительности, исключающих столкновение и тем более противоборство. Еще и сегодня на улицах китайских городов можно видеть, как автомобиль или велосипедист плавно пересекают движущийся им наперерез поток транспорта, «как облака проходят через гору» (образ духовной сообщительности в Китае). Даже городской шум – лучшее выражение «небесной» глубины человеческого быта – не только не раздражал китайских писателей, но и доставлял им эстетическое удовольствие (3). Какой контраст с Бодлером, для которого «оглушительный шум» улицы был неизлечимой травмой! Для Мориса Бланшо пассивность – реакция на оглушительное горе, от которого «замирает душа». В китайской же традиции покой – источник умиротворения и силы. Причина нам уже известна: бурная и, можно сказать, тщательно проживаемая жизнь восточного социума помещена в перспективу взгляда из бесконечной дали, развертывается под знаком «активного забытья» (выражение Ницше), не дающего расколоть жизненный мир на субъект и объект. Эта «сила забытья» до сих пор наглядно присутствует в мышлении и языке китайцев, которые желают друг другу только «покойного» дня, путешествия и проч. Оставляя мир, китайский мудрец, дает миру быть и, словно по евангельской заповеди, дарит миру покой. Самая большая тайна китайской цивилизации – невероятное (в Китае говорили «чудесное») совпадение покоя и вольного кипения жизни. Это тайна эффективности без эффекта, фактичности без факта, события без происшествия. Фраза о мудреце, который «не пребывает в себе», имеет знаменательное продолжение: «и все вещи проявляются сами собой». Поистине, мир творится в его оставленности, и оставление мира – самое мирное, т.е. одновременно мировое и водворяющее покой – деяние. Совпадение мира и покоя, завещанное древними империями от Pax Romana до Срединного Царства с его идеалом «великого покоя», «упокоения Поднебесной» и так наглядно представленное в русском языке, составляет политическое или, точнее, метаполитическое, несводимое к логическому тождеству измерение этоса. Умиротворенность мира в этосе имеет своей основой темную глубину актуального переживания. В ее свете общество и политика регулируются не самотождественностью ratio, а разрывом в опыте, просветленным неведением. Отсутствие предметного знания восполняется здесь цельной и деятельной интуицией жизни, проникнутой сознанием и сознательно проживаемой. Так в жизни выявляется Путь.

(1) В русском языке этому понятию, пожалуй, ближе всего слово «пора», в своем роде тоже экзистенциально нагруженное. Благодарю А.А. Шевцова за это наблюдение.

(2) Подробнее об этом процессе, составляющим самую большую тайну традиции, см. В.В. Малявин. Сумерки Дао. Китайская культура на пороге Нового Времени. Москва: АСТ, 2001. С. 319 и сл.

(3) См. Ша Чжанбай. О прелестях шума городлского, в книге: Мудрость китайского быта. Составление и перевод В.В. Малявина. Москва: АСТ, 2003. С. 411-412.